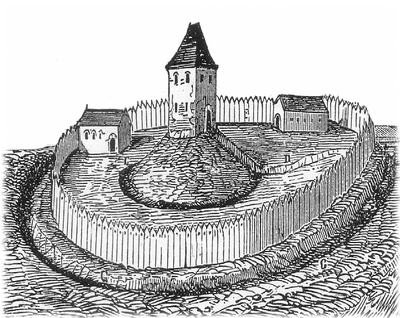

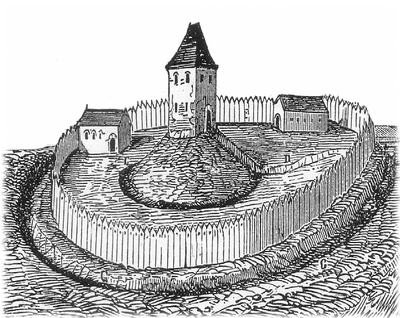

Abb.: Zeichnung

einer Motte.

Abb.: Zeichnung

einer Motte.Aus der Zeit der mittelalterlichen

Kolonisierung finden sich in der Nähe Holtenaus noch die Reste von

4 Turmhügelburgen

, so unter anderem eine

Fundstelle bei Altenholz östlich der

Bundesstraße 503 nördlich der Kreuzung Fördestraße mit einem Durchmesser

von 60 Metern und einer Höhe von 1,80 Metern, die von einem

mehrere Meter breiten und 1,60 Meter tiefen Graben umgeben war.

Abb.: Zeichnung

einer Motte.

Abb.: Zeichnung

einer Motte.

Damit hatte diese Anlage eine überdurchschnittliche Größe. Es

scheint sich wohl um eine Turmhügelburg des jüngeren Typs aus dem

15. bzw. 16. Jahrhundert gehandelt zu haben. Weitere Rudimente von

Turmhügelburgen finden sich nördlich von Strande (die legendäre Burg bei Bülk

), sowie unweit des

Gutes Eckhof und bei Kaltenhof (Mückenbrook

).

Die Holtenau am nächsten gelegene Turmhügelburg bei Altenholz, eine so genannte Motte

(vom französischen >>chateau à motte<<), diente wie

auch die anderen Bauten den Adeligen nach Beginn der Kolonisierung

um 1260 als Schutz bei Auseinandersetzungen, daher war sie in der

Regel mit einem Wassergraben, einer (Zug-)Brücke und einem

Ringwall mit Palisaden umgeben. Nördlich der ehemaligen Burganlage

erkennt man im Gelände noch ein flach-gewölbtes Plateau, wo sich

wahrscheinlich der ehemalige Wirtschaftshof befand.

Voraussetzung für den Bau solcher Turmhügelburgen waren immer ein mooriges Gelände und ein Bachlauf zur Versorgung des Burggrabens mit Wasser. Es hat sich auch gezeigt, daß sich auf dem Gebiet jedes Gutes mehrere Motten befunden haben, die entweder von verschiedenen Angehörigen des Dienstadels bewohnt wurden, oder aber nacheinander angelegt und benutzt worden sind.

Die Entdeckung der Altenholzer Motte erfolgte zufällig infolge von Bohrungen im Rahmen der Erweiterung des Altenholzer Friedhofes, die im Jahre 1979 stattfanden.

Abb.: Lage der Motte bei

Altenholz. Das Gebiet wird im Süden von der Eisenbahnlinie und

im Westen von der Bundesstraße begrenzt.

Abb.: Lage der Motte bei

Altenholz. Das Gebiet wird im Süden von der Eisenbahnlinie und

im Westen von der Bundesstraße begrenzt.

Da bisher noch keine schriftlichen Aufzeichnungen über die die Altenholzer Turmhügelburg gefunden wurden1, läßt sich auch über mögliche Verbindungen zum Holtenauer Bauerndorf nichts sagen, man kann aber spekulieren, daß es aufgrund der doch geringen Entfernung durchaus solche Herrschaftsbeziehungen gegeben haben mag. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, daß auch auf dem Holtenauer Gebiet einmal eine Motte existiert hat, wobei man sich dann fragen muß, wo das Gelände die oben erwähnte Beschaffenheit hatte, um eine solche anzulegen.2

In Schleswig und Holstein entwickelten sich später insbesondere von diesen Turmburgen ausgehend die adligen Gutshöfe. Zumeist wurde die Burg verlassen und an einer anderen Stelle in unmittelbarer Nähe eine geräumigere Anlage errichtet. Diese fortgesetzte Fixierung auf die Verteidigungsfunktion führte zu teilweise sehr ungünstigen Standorten der Gutshöfe in Verhältnis zur Wirtschaftsfläche. Aus diesem Grunde errichtete man Nebenhöfe inmitten der abgelegenen Ländereien. Diese auch Meierhöfe genannten Anlagen liegen vorzugsweise auf Erhebungen (LEISTER 1952). Die beschriebenen Vorgänge haben dazu geführt, dass sich die großen schleswigholsteinischen Gutsanlagen noch heute als Einzelhöfe außerhalb größerer Siedlungen befinden.3

© Bert Morio 2018 — Zuletzt geändert: 15-12-2018 10:35

Vgl.: Gaude, Britta: Die Motte von Altenholz, eine mittelalterliche Burg, in: Archäologische Gesellschaft Schleswig-Holstein e. V.: AGSH aktuell, Heft 1-2 1989, Schleswig 1989, S. 28-31, hier S. 30. ↩

Geht man davon aus, daß eine solche Anlage wie damals

üblich in einer Niederung gelegen haben muß, so daß es

möglich war, einen Wassergraben zu speisen, dann käme auf

dem Holtenauer Gebiet südlich der Motte in Altenholz

eigentlich nur das Gebiet südlich des Voßbrooks in Frage,

denn dort soll einst ein kleiner Bach (die Holstenau

)

entlang bis in die Levensau

gelaufen sein. Man erzählte mir, daß dieser Bach im Bereich

des Friedhofes bis etwa auf die

Höhe der Kanalstraße Nr. 42 entlang geflossen sein muß. Eine

entsprechende Niederung könnte man sich am Nordende des

Friedhofes vorstellen.

Ich könnte mir auch vorstellen, daß eine Art von Wachturm

auf dem Holtenauer Plateau ein idealer Ort gewesen wäre, die

Mündung der Levensau zu überwachen, konnten doch über sie in

früheren Zeiten auch größere Schiffe ins Landesinnere

vordringen.

Eine weitere Möglichkeit nennt N. Detlefsen: Er spricht von

der Möglichkeit, daß es bei Holtenau Ruinen einer Burg

des Lewold

gegeben hätte (siehe dazu auch: Meierhof Holtenau).

(Vgl.: Detlefsen, Nicolaus: Die Kieler Stadtteile nördlich

des Kanals, Neumünster 1978, S. 75.) ↩

Rathje, Frank: Umnutzungsvorgänge in der Gutslandschaft von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Eine Bilanz unter der besonderen Berücksichtigung des Tourismus, Kiel 2004, S. 6. Siehe auch: Meierhof Holtenau. ↩