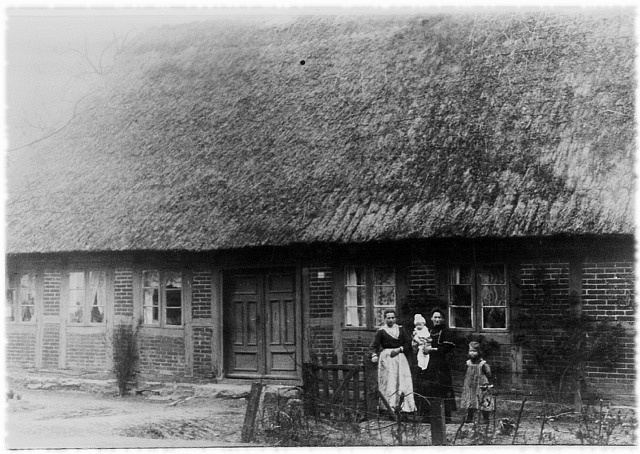

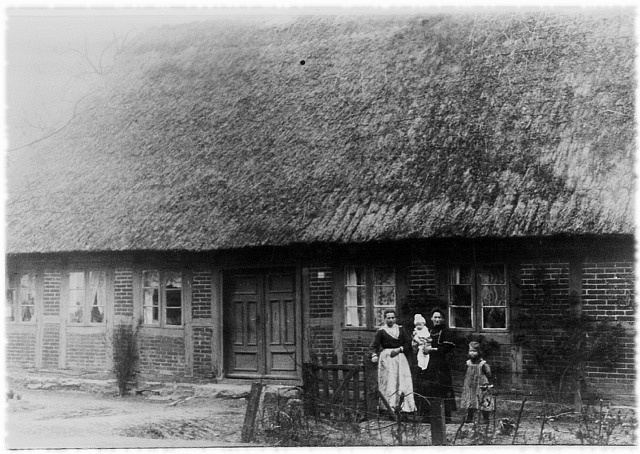

Abb.: Die Kate

Westenhofen in der Richthofenstraße.

Abb.: Die Kate

Westenhofen in der Richthofenstraße.Im Jahr 1679 verschenkte der Dänische König Christian V. das

Gut Seekamp, zu dem auch das Bauerndorf Holtenau gehörte, an seinen

Oberjägermeister von Hahn wegen geleisteter treuer Dienste, wobei

das Festungsgebiet von Christianspries

von dieser Schenkung ausdrücklich ausgenommen war. Der Dänische

König hatte das Gut Seekamp ursprünglich wegen des Baus der

Festung Friedrichsort in seinen Besitz genommen.

Abb.: Die Kate

Westenhofen in der Richthofenstraße.

Abb.: Die Kate

Westenhofen in der Richthofenstraße.

In der Urkunde über die Schenkung des dänischen Königs Christian V. an den Ober-jägermeister Hahn aus dem Jahre 1679 ist folgendes zu lesen:

Wir Christian V. von Gottes Gnaden König zu Dänemark, tun kund hiermit für uns und unsere königlichen Erbnachfolger, dass wir dem wohlgeborenen, unseren Geheimbten Rat, Oberjägermeister und lieben Getreuen, Herrn Vincenc Joachim Hahn zu Jägerspreiss und seinen Erben wegen seiner Uns geleisteten getreuen Dienste und aus besonderen königlichen Gnaden allergnädigst dorniert und geschenkt unser im Herzogtum Schleswig gelegenes Gut Seekamp, nebst dem Meierhof Holtna mit allen dazugehörigen Untertanen, Äckern, Wiesen, Weiden, Hölzungen, Fischereien, Hoch- und Niedrigjagden, Hoch und Niedergericht an Hals und Hand, auch mit allen anderen frei und Gerechtigkeiten, das er solches allsofort in Besitz nehmen, dasselbe zu seinem und seiner Erben Nutzen, Besten und Frommen auf was Weise solches Geschehen könne, geniessen und gebrauchen möge.

Wie dieses Zitat deutlich macht, ging es bei dieser Schenkung

nicht nur um das tote Inventar und die Tiere, sondern auch um die

Bewohner Holtenaus, die zum größten Teil Leibeigene

waren. Die Leibeigenschaft entstand parallel zur Entwicklung der

Gutsherrschaft und bereits um 1500 herum befanden sich viele gutsuntertänige

Bauern in einem Abhängigkeits-verhältnis zu ihrem Gutsherren, daß

der späteren Leibeigenschaft sehr nahe kam.

Die adeligen Güter waren zu Großversorgern für die sie umgebenen Gebiete und Städte geworden und hatten neben einer hohen volkswirtschaftlichen auch eine kulturelle Bedeutung erlangt. Die Gutsherren waren so zu hohem Ansehen gelangt und besaßen eine eigene Gerichtsbarkeit. Die Landbevölkerung, die dem Gut unterstellt und enteignet war, versank dagegen immer mehr in einen Zustand völliger Hörigkeit.

Ihre rechtliche Grundlage erhielt die Leibeigenschaft im Jahre

1524, als der Deutsche Kaiser Friedrich I. der Ritterschaft als

Besitzer der Güter die Hand- und Halsgerichtsbarkeit

über ihre Untertanen zusprach. Dieses Rechtsprivileg nutzten die

Gutsherren, indem sie ihren Untertanen immer mehr Dienste (Frondienste

)

abverlangen während sie gleichzeitig ihre Güter in agrarische

Großbetriebe umwandelten. Die Produktionsverhältnisse wurden daher

von der ursprünglichen Acker-Getreide-Wirtschaft auf eine

Weide-Meierei-Wirtschaft umgestellt, was viele Arbeitskräfte auf

den Dörfern überflüssig machte.

Dazu trennten die Gutsbesitzer ihr Hofland

vom Bauernland

ab und zogen nicht bewirt-schaftetes – wüstes

–

Bauernland ein, das es u. a. als Folge von Kriegen und Seuchen

reichlich gab. Teilweise legten die Gutsherren aber auch selber

ganze Bauerndörfer nieder – das so genannte Bauernlegen

.

Das Niederlegen von Bauerndörfern ist zwar nicht im Gutsbezirk Seekamp vorgekommen, wohl aber im Bereich des Gutes Bülk. Begünstigt wurde die ökonomische Entwicklung der Güter durch steigende Preise für landwirtschaftliche Produkte. Bei Produkten wie Roggen, Ochsen und Butter kam es zwischen 1500 und 1600 zu einer Vervierfachung des Preises.

Die Leibeigenschaft wurde 1614 auf dem Haderslebener Landtag als

gültiger Rechtszustand anerkannt. Verbunden war dies mit der

Aufforderung an die Gutsherren, … sich christlich und

rechtsmäßig zu verhalten, so daß eine Flucht nicht

erforderlich sei

. Schließlich befand sich ca. 1

Sechstel der Bevölkerung Schleswig-Holsteins im Zustand der

Leibeigenschaft.

Die Leibeigenen hatten keinen Besitz an dem Land, das sie

bewirtschafteten, und dem Hof, den sie bewohnten. Sie waren dazu

verpflichtet gegenüber ihrem Herren Dienste zu leisten und

zugleich war es ihnen untersagt, wegzuziehen (das so genannte Schollenband

).

Die Kettung der Menschen an das Land war wiederum eine direkte

Folge der Niederlegung der Bauerndörfer, denn diese führte über

längere Sicht zu einem allgemeinen Mangel und auch zu einem Mangel

von Arbeitskräften.

Das bisherige Besitzrecht der Bauern wurde zu einem bloßen Nutzungsrecht, das jederzeit gekündigt werden konnte, aus "Erbpächtern" wurden "Leibeigene ohne Recht an ihren Äckern". Die Freizügigkeit wurde stark eingeschränkt, für das ihnen übertragene Land mußten die Gutsuntertanen "ungemessene" Dienste leisten. Der Gutsherr wurde auch zum Gerichtsherren mit Polizeigewalt.

Dem Gutsherren stand es auch zu, die Heiratserlaubnis zu erteilen

oder zu verweigern, was ihm die Möglichkeit an die Hand gab, die

Bevölkerungszahl innerhalb seines Einflußbereiches zu steuern und

damit seinen Profit zu sichern (Heiratskonsens

).

Die Beziehung zwischen Leibeigenen und Gutsherren war jedoch

nicht nur einseitig, denn auch der Gutsherr hatte gewisse

Verpflichtungen einzuhalten wie beispielsweise für den Schutz

seiner Leibeigenen zu sorgen oder ihnen in Notzeiten beizustehen –

dies konnte beispielsweise durch die Lieferung von Saatgetreide,

Baumaterial oder Vieh geschehen (Konservationspflicht

).

Kam es durch Kriegswirren zu Hungersnöten, hatten die Dorfbewohner

das Recht, sich auf dem Gutshof beköstigen zu lassen. Eine weitere

Pflicht des Gutsherren gegenüber seinen Untertanen war das Gnadenbrot

,

das alten, arbeitsunfähigen Leibeigenen ohne Familie bis zu ihrem

Lebensende gewährt wurde. Alleine schon aus diesen Gründen war die

Steuerung der Bevölkerungsentwicklung durch den Gutsbesitzer so

wichtig.

Im Jahr 1741, also ein halbes Jahrhundert vor Aufhebung der Leibeigenschaft, wohnten in Holtenau insgesamt 131 Menschen, von denen 108 leibeigene und 23 freie Personen waren:

Bei jedem Wechsel ihres Herren – z. B. durch Tod oder Verkauf –

mußten die Leibeigenen ihre persönliche Bindung an den neuen

Herren durch die Ablegung eines Leibeigeneneides bekräftigen. So

wurden beispielsweise am 2. November 1741 die Holtenauer

Untertanen nach Gut Seekamp bestellt um ihren Eid abzulegen, daß

sie das … was mir in der Herrschaft Namen anbefohlen

werden wird, jeder Zeit getreu und fleißig und ohne einzige

Gegenrede verrichten …

werden.

Folgender Eid wurde von den Holtenauer Untertanen abgeleistet:

|

“Ich, N.N., leibeigener Untertan des Gutes Seekamp, gelobe und schwöre zu Gott und auf das heilige Evangelium einen körperlichen Eid, dass demnach die hochgeborene Frau, Frau Ernestina, geborene von Gabel, verwitwete Gräfin von Schack-Schackenburg, in Vormundschaft des Herrn Sohnes, Herrn Hans Schack, Grafen zu Schackenburg, nunmehro unsere ordentliche Obrigkeit geworden, hochgedachter Frau Gräfin und dem Herrn Sohn, wie auch den Erben getreu, hold und gehorsam sein, der gnädigsten Herrschaft und des ganzen Gutes Bestes, so viel an mir ist, befördern, hingegen Schaden und Nachteil bestmöglichst verhüten und hintertreiben, was mir in der Herrschaft Namen anbefohlen werden wird, jeder Zeit getreu und fleissig und ohne einzige Gegenrede verrichten, den mir vorgesetzten Verwaltern und Vögten allen Gehorsam bezeigen, aus dem Gute Seekamp ohne der gnädigsten Herrschaft Vorbewusst und Einwilligung nicht weichhaft werden, sondern nebst deren Meinen beständig darinnen verbleiben und ehe wir dieses unsers Eidschwurs und Pflichten erlassen, keine anderen Herrschaften annehmen, auch sonsten bei allen und jeden Begebenheiten uns dergestalt aufführen und bezeigen wollen, wie es die Pflicht und Schuldigkeit eines ehrliebenden und getreuen leibeigenen Untertanen erfordert und mit sich bringt. So wahr mir Gott helfe und sein heiliges Evangelium.” |

Dazu gehörten:

sowie:

Die anderen Bewohner Holtenaus waren gegenüber der Gutsherrschaft

zu unterschiedlichsten Diensten verpflichtet. Die Dienstpflicht

eines Leibeigenen begann mit dem 6. Lebensjahr und dem Hüten des

Viehes; mit 12 Jahren wurde er Ackerjunge

oder so

genannter Fünfter Mann

; mit 15 konnte er Großjunge

oder Vierter Mann

werden. Bis zum 20. oder 22.

Lebensjahr konnte der Leibeigene Kleinknecht

oder

Dritter Mann

werden und mit 24 bis 25 Jahren zum

Großknecht” aufsteigen. Der Dienst für den Gutsherren wurde im

Sommer morgens um 5 Uhr und im Winter morgens um 7 Uhr angetreten.

Der ehemalige Holtenauer Lehrer Kurt Petersen beschreibt exemplarisch für den Holtenauer Vollhufner Hinrich Horn, der gleichzeitig der Bauernvogt war, die materiellen Verhältnisse eines Holtenauer Vollhufners:

Die Hofstelle bestand aus einem 36 Fuß langen und 38 Fuß breiten Haus, einer 36 Fuß langen und 28 Fuß breiten Scheune, sowie einer zur Hofstelle gehörenden 43 Fuß langen und 14 Fuß breiten Kate. Dazu kamen an lebenden Inventar 13 Pferde, 2 Füllen, 7 Kühe, 8 Stück Jungvieh, 10 Schafe, 4 Schweine und 6 Gänse. Von diesen Tieren war jedoch nach Ende des Vertrages der größte Teil wieder an den Gutsherrn abzuliefern. Dazu kam noch totes Inventar wie Wagen, Pflug und Egge, Pferdegeschirr bis hin zu Töpfen und Pfannen, so daß einem Hufner als persönliches Eigentum nur wenige Dinge wie Bett und Stuhl und Kleidung blieben.

Die von den Holtenauer Untertanen zu erbringenden Dienstleistungen wurden im Jahre 1769 geändert und es steht daher in den damaligen Aufzeichnungen über die Holtenauer folgendes zu lesen:

|

“Die 4 Köthener, welche ansonsten das Mitlöpen getan

haben, leisten ein jeder im Jahr 35 Tage Hofdienst,

bezahlen überdies ihre Heuer, auf Neujahr fällig, jeder

20 Taler. Die Insten, soviel deren sich finden, muß

jeder den Sommer über wöchentlich 2 Tage Arbeit tun.

Weilen der Garten verwildert, haben die Insten zum Teil

solche Gartentage mit Spinnen begütigt, 10 Pfund Flachs

oder 14 Pfund Hede aus freiem Willen, ohne eine

Gerechtigkeit daraus zu machen. Wenn des Sommers Korn

eingefahren wird, müssen alle Insten ohne Unterschied

einen Menschen in die Scheune geben, das Korn

aufzustaken. |

Der Besitzer des Holtenauer Dorfkruges gehörte zu den so

genannten Heuersleuten

, daß heißt jenen Personen,

die zwar keine Leibeigenen waren, jedoch eine Grundheuer

an den Gutsbesitzer zu zahlen hatten und nur in Ausnahmefällen zu

Hofdiensten herangezogen werden durften. Neben dem Holtenauer Dorfkrug erwähnt Nicolaus

Detlefsen noch eine Krügerei in Dickmissen (Schusterkrug). Im Dorf

gab es – wie auch in Pries und Schilksee

– ein Dorfhirtenhaus, das durch die Dorfbewohner unterhalten

werden mußte.

Nach mehreren Besitzerwechseln kam das Gut Seekamp schließlich in den Besitz des Grafen Hans von Schack-Schackenburg (eher wohl Frederik Christian Schack *1736; †1790) mit Stammsitz auf Møgeltønder. Bereits im Jahre 1786 war ein Ersuchen an den Dänischen König ergangen, die Leibeigenschaft aufzuheben. Ein Jahr vor seinem Tod und noch vor Ausbruch der Französischen Revolution gab Schack in einem vorläufigen Vertrag mit den Bauern die Leibeigenschaft für alle Dörfer im Gutsbezirk Seekamp auf — in Kraft trat der Vertrag zum 1. Mai 1791.

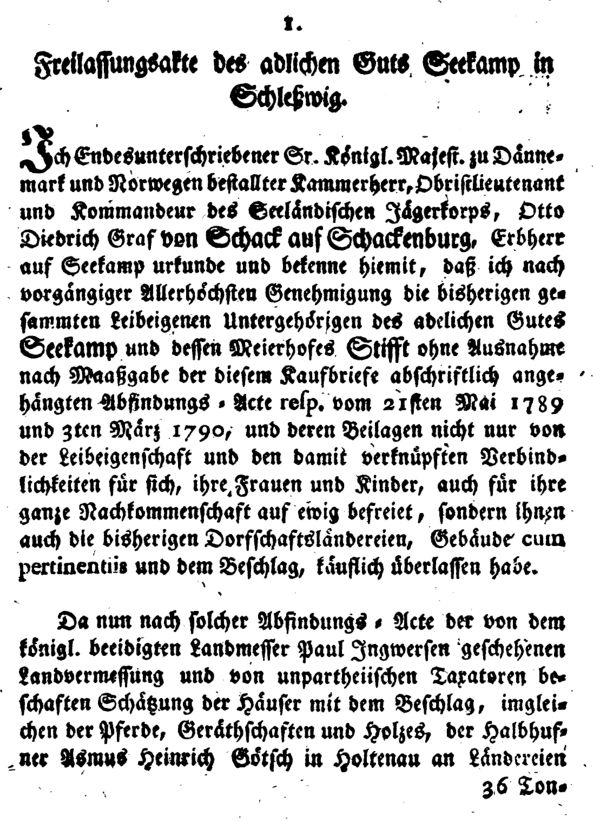

Abb.:

Freilassungsakte.

Abb.:

Freilassungsakte.

Überlegungen, einen Teil des Seekamper Hoflandes zu parzellieren

und die Bauern zu Eigentümern ihrer Höfe zu machen, gab es zwar

bereits seit 1787, nur wurde die Umsetzung durch die besondere

Rechtsform, in der das Gut Seekamp stand, erschwert. Denn Seekamp

war ein so genanntes Fideikommißgut

1

und wäre zudem aufgrund des Schenkungsvertrages von 1679 bei

Fehlen männlicher oder weiblicher Erben wieder an den dänischen

König zurück gefallen.

Der König verlangte einen genauen Zergliederungsplan für das Gut, das daher zuerst einmal genau vermessen werden mußte. Gleichzeitig wurde eine genaue Rentabilitätsberechnung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kam, daß eine Durchführung der Parzellierung zu einer Rentabilitässteigerung von 80% (!) führen würde. Die endgültige Genehmigung des dänischen Königs erfolgte dann am 8. September 1790.

Nicht nur die Impulse der Aufklärung, auch rein ökonomische Aspekte leiteten daher das Ende der überkommenden Wirtschaftsform ein. Das enge Korsett, in das die Leibeigenschaft die Agrarwirtschaft preßte, verhinderte jede Verbesserung der wirtschaftlichen als auch der sozialen Situation auf dem Lande. So machte sich in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nicht nur in der dänischen Staatsregierung, sondern auch unter vielen Gutsbesitzern die Überzeugung breit, daß es auch in ihrem eigenen Interesse war, die überkommenen Verhältnisse grundlegend zu ändern.

Dabei waren die Gründe für die Aufhebung der Leibeigenschaft vor

allem wirtschaftlichen und strukturellen Veränderungen in der

Landwirtschaft geschuldet. Die Gutsbesitzer hatten zur

Verbesserung der Milchwirtschaft Holländer auf ihre Güter geholt,

die die Milchwirtschaft völlig neu organisierten. Die Holländer

errichteten eigene Meiereien2, die so genannten

Holländereien

, für die sie Pacht an den Gutsherrn

entrichteten. Diese Entwicklung verbunden mit einem größeren

Geburtenüberschuß führten auf den Gütern zu einer Verknap-pung von

Arbeit.

Daß sich die Rentabilität der Landwirtschaft steigern ließ, hatte bereits im Jahre 1739 Hans Rantzau auf Gut Ascheberg bewiesen, der Söhne seiner leibeigenen Bauern auf Teilen seines Hoflandes als Pächter ansiedelte und damit die Rentabilität des Gutes verbessern konnte.

1768 wurde in Gottorf die Schleswig-Holsteinische

Landcommission

gegründet, deren Aufgabe es war, die

staatlichen Domänen zu parzellieren. Im gleichen Zuge wurden die

leibeigenen Bauern vom Hofdienst und dem Schollenband befreit und

ihnen die Möglichkeit geboten die Höfe zu kaufen.

Auf den Gütern Noer, Grönwohld und Dänisch-Nienhof endete die

Leibeigenschaft bereits um 1760 und 1770. 1786 wurden die

Leibeigenen des Gutes Eckhof frei. Erst zum 1.1.1805 wurde durch

den Dänischen König Christian VII. die Leibeigenschaft in ganz

Schleswig-Holstein im Zuge der Agrarreform

aufgehoben.

Alle Holtenauer Hufner, Kätner, Insten und deren Familien wurden

durch den Vertrag von der Leibeigenschaft und ihren

Verbindlichkeiten auf ewig

befreit. Es wurde im

Vertrag unter anderem die Parzellierung der Ländereien geregelt.

Die Hoffelder des Gutes kamen an den Meierhof

Stift, 260 Quadratruten ehemaliger Gutsländereien gingen an

die Holtenauer, wobei es sich um die folgenden Gebiete handelte:

Heisch, Scheidekoppel, Kahlenberg, Muschelkate,

Schusterkrug, Dreikronen, Voßbrook, Diekmissen, Kiekut und

Fischerkate. Weiterhin wurde den Holtenauern ihr Schulhaus unentgeltlich überlassen, der

Schulmeister mußte von den Holtenauern aber fortan selbst bezahlt

werden – das Recht, den Schulmeister zu ernennen, behielt sich der

Gutsherr jedoch weiterhin vor. Weiterhin mußten die Bauern eigene

Armenkommunen bilden, da das bislang durch die Gutsherrschaft

sichergestellte Gnadenbrot

fortan fortfiel.

Der §1 besagt, daß die Abmachungen nur dann Gültigkeit haben, wenn der Parzellenverkauf zustande kommt. Es handelt sich um Hof Seekamp, Heisch, Scheidekoppel, Kahlenberg, Dreikronen, Friedrichsruh, Krabbenhöff und die Wassermühle in Dänischenhagen.

In der Akte über die Abfindung der Seekamper leibeigenen Gutsuntertanen findet sich folgendes:

|

“§2) Unter dieser wesentlichen Voraussetzung ist nun zuvörderst der gräflichen Gutsherrschaft gnädiges Versprechen, dass die sämtlichen leibeigenen Gutsangehgörigen auf Seekamp und dem Meierhof Stift, sie seien Hufner, Kätner, Insten oder wie sonsten genannt worden, von der Leibeigenschaft und den damit verknüpften Verbindlichkeiten für sich und ihre Frauen und Kinder, auch für ihre ganze Nachkommenschaft auf ewig befreit sein sollen. §3) 1. Die 4 vollen und 2 halben Hufner in Holtenau sollen diejenigen Ländereien, die sie bisher besessen und genutzet, eigentümlich behalten. 2. Erhalten sie die Gebäude, die jeder schon besitzt, mit der dabei befindlichen Abschiedskate und die zur ganzen Dorfschaft gehörigen Hirtenkate. 3. Überkömmt eine jede volle Hufe an Beschlag 4 Pferde und an Hornvieh, Schafen und Schweinen und Federvieh alles, was gegenwärtig ist, zum angemessenen Kaufschilling. 4. Bäume, Gesträuch und Gebüsch reserviert sich die Gutsherrschaft. §4) Die Dorfschaft Holtenau bezahlt einen jährlichen

Kanon von 1 Taler 32 Schilling für die Tonne Land.” |

Zur Zeit der Aufhebung der Leibeigenschaft bestand das Dorf

Holtenau wieder aus 4 Vollhufen, 2 Halbhufen, 4 großen Katen und

mehreren kleinen Katen- und Instenstellen und hatte eine Größe von

ca. 360 Hektar. Die 4 Holtenauer Vollhufner erhielten je 73 Tonnen

55 Ruten Land, die beiden Halbhufner je 36 Tonnen 162 Ruten 2,5

Fuß, die 4 Viertelhufner je 20 Tonnen. Die Hufner erhielten auch

die von ihnen bisher genutzten Wohn- und Wirtschaftsgebäude, dazu

lebendes und totes Inventar entsprechend der Größe der

Bauernstelle. Der Wert wurde geschätzt und mußte in Form des so

genannten Kaufschilling

entrichtet werden, der

300 bis 500 Reichstalern entsprach, jedoch nicht sofort in bar

bezahlt werden mußte. Weiterhin wurden die Armenversorgung, die

Verteilung von Kirchenleistungen und Kirchenstühlen, die Kosten

für Polizeidienste und die medizinische Versorgung geregelt.

Da jeder, der sich drei Jahre lang im Seekamper Gutsbezirk

aufgehalten hatte, dadurch ein Heimat- und Armenrecht erwarb,

wurde die Einreise bedürftiger Fremder genau überwacht. So wurde

1823 am Schusterkrug eine

Armenkate errichtet, die den Namen Donaschloß

erhielt.

Nachdem die Bauern von der Leibeigenschaft befreit worden waren, konnten sie das bereits von ihnen bewirtschaftete Land, die Gebäude und anderes lebendes oder totes Inventar kaufen. Für die Holtenauer Voll- und Halbhufner wurden folgende Summen veranschlagt:3

Tabelle: Belastungen der Holtenauer Vollhufner (VH) und Halbhufner (HH) nach der Aufhebung der Leibeigenschaft und der Parzellierung.

|

Die Hirtenkate, die sich auf dem Holtenauer Gebiet befand, wurde so aufgeteilt, daß die Halbhufner nur die Hälfte des Preises der Vollhufner zu zahlen hatten.

Als auf der Hofstelle Horn der Besitz von Friedrich Horn auf den letzten Leibeigenen Otto Hinrich Bandholt übergeben wurde bestand dieser außer dem Hofgebäude und Inventar aus folgenden Tieren, die jedoch zum größten Teil der Gutsherrschaft gehörten (in Klammern): 13 Pferde (12), 2 Füllen (2), 7 Kühe (4), 8 Starken (3), 10 Schafe (6), 4 Schweine (2), 6 Gänse (6). Die Aufhebung der Leibeigenschaft und damit der Wegfall der Spanndienste führte dazu, daß sich Bauer Bandholt als Freier nur noch 4 anstatt der bisher 13 Pferde hielt.

Folgendes Inventar ging in den Besitz Bandholts über:

1 beschlagener Wagen mit Leitern, 2 Blockwagen mit Fleeken, 2 Paar Leitern, 1 großer Schlitten, 1 Pflug, 8 Eggen, 5 Pferdegeschirre, 1 Halskoppel, 2 Äxte, 3 Beile, 1 Hack und Queck, 2 Spaten, 5 Bohrer, 2 Durchschläge, 1 Säge, 1 eiserner Keil, 1 eiserne Kette, 1 Schneidbank mit Messer, 3 Heuforken, 4 Mistforken, 1 Misthaken, 1 Häcksellade mit Messer, 1 Biertonne, 1 Büktonne, 1 Scheffel und Schaufel, 1 Backtrog, 1 DreschWegel, 4 Sensen, 3 Siebe, 2 Schwingfüße, 6 Vorder- und Hinterreepen, 10 Säcke, 5 Kessel, 2 Grapen, 1 Butterfaß und 4 Holzkübel für Milch, 2 Wasser- und 1 Milcheimer, 1 Kohlstoßer mit Block, 1 Kesselhaken und Feuerzange, 8 Stühle, 1 Tisch, 1 Salzbütte, 1 Dracht und 1 Drankkübel, 1 Dachstuhl und 1 loses Schapp, 3 Betten mit Laken.

Nachdem 1788 das von den Holtenauer Leibeigenen gemeinsam

bewirtschaftete Land vermessen und in fest begrenzte Flächen

aufgeteilt worden war, konnte Otto Hinrich Bandholt zum 1. Mai

1791 ca. 40 ha Land übernehmen, für das er einmal jährlich im Mai

eine Abgabe von 121 Reichstalern zu leisten hatte – den so

genannten Canon

.

Jedem Holtenauer Hufner und Halbhufner wurden als unentgeltliche Dienste für den Gutsherrn zudem noch eine jährliche Fuhre nach Kiel oder stattdessen zwei Fuhren nach Holtenau zur Verschiffung sowie allen gemeinsam das Heranfahren des Holzes aus den guts-herrlichen Forsten zum Stammhof und zum Pastorat auferlegt.

Viele Dinge des täglichen Lebens wurden im Vertrag bis ins Kleinste geregelt wie zum Beispiel die Verfügung über die Jagd und die sich dadurch ergebenden Schäden im Kornwuchs auf den bäuerlichen Feldern, die Verfügung über das Gebüsch und die Sträucher oder die auf den Feldern stehenden Bäume, die die Bauern dem Gutsherrn nach voriger Schätzung ihres Wertes abkaufen konnten. Weiterhin wurden die Bauern dazu verpflichtet, die bisher durch das Gut benutze Getreidemühle weiterhin zu beliefern oder aber für den Fall, daß der Gutsherr selbst eine Mühle bauen würde, dort ihr Korn mahlen zu lassen.

Jedem Hufner wurde die in Zukunft durch ihn zu unterhaltende Wegstrecke zugewiesen, wobei in dem Fall, daß sich auf der einen Seite des Weges Parzellenland und auf der anderen Seite das Land des Hufners befand, der betreffende Parzellist und der Hufner jeweils ihre Seite des Weges zu unterhalten hatten. Im Falle jedoch, daß auf der einen Seite des Weges Stammhofländereien lagen, hatte der Hufner die gesamte Strecke alleine zu unterhalten. Dieses Verfahren galt auch für die Unterhaltung der Befriedungen direkt aneinander grenzender Koppeln, sofern diese nur durch einen Erdwall von einander getrennt wurden.

Es war den Hufnern auch verboten, die sich auf ihrem Land befindlichen Wasserläufe oder stehenden Gewässer zu verändern und Umleitungen, Stauungen oder Dämmungen zu Lasten anderer zu errichten.

Der Gutsherr blieb auch nach dem Ende der Leibeigenschaft Richter über die Bewohner des Gutsbezirks, der auch nach dem Ende des Adelsgutes Seekamp weiter bestand. Seit 1805 hatte er aber die Gerichtsbarkeit durch einen Justitiar auszuüben, der alle vier Wochen Gerichts-sitzungen über Zivil- und Strafrechtssachen auf dem Stammhof Stift abhielt. Ein kellerartiger Raum mit zwei Fenstern diente dort auch als Gefängnis. Das Gefängnis für den Gutsbezirk Knoop befand sich auf dem “Hof Busch” im Lummerbruch. Dort gab es sowohl auf dem Dachboden als auch im Keller Gefängniszellen.

Nur der Meierhof Stift, dessen Land das ertragreichere war, blieb bis 1905 im Besitz der Familie Schack-Schackenburg und wurde Stammhof. Zudem besaß Stift große Waldflächen, die man so zu schützen gedachte, da es sich bei Parzellierungen auf anderen Gütern gezeigt hatte, daß die zukünftigen Besitzer der Bauernstellen den Kaufpreis oft durch rücksichtslosen Holzeinschlag und -verkauf erzielt hatten, was auf Kosten einer nachhaltigen Bewirtschaftung ging.

Im Jahre 1876 wurde der Gutsbezirk Seekamp aufgelöst und es entstanden die drei Land-gemeinden Holtenau, Pries und Schilksee. 1887 verkaufte die Familie Schack das Fördeufer zwischen der Kanalmündung und Friedrichsort an die kaiserliche Marine. Zur damaligen Zeit befand sich auch noch die alte Schmiede und das sie umgebende 6 ha Land noch im Besitz der Familie Schack.

Während die Zeit der adeligen Güter im 19. Jahrhundert ihrem Ende

entgegen ging, brachte die neu gewonnene Freiheit den Bauern einen

wachsenden Wohlstand. Der Kaufpreis der Ländereien war so günstig

gewesen, daß viele Bauern diesen bereits nach wenigen Jahren

abgetragen hatten. Günstig auf die landwirtschaftliche Entwicklung

wirkten sich die Nähe der Festung

Friedrichsort, der Stadt Kiel und des Eiderkanals

aus, wo nicht nur landwirtschaftliche Produkte abgesetzt werden

konnten. Gerade die Holtenauer Bauern verdienten sich ein gutes

Zubrot mit dem Treideln

der Schiffe, so … daß sie mit der Leibeigenschaft zugleich

die damalige höchst frugale Lebensweise ablegten und nur zu

schnell an einen ihnen bisher völlig fremd gebliebenen Luxus

gewöhnten

.

Das Zentrum des Holtenauer Bauerndorfes blieb weiterhin die Dorfstraße, die heutige Richthofenstraße, die zur damaligen Zeit noch ungepflastert war. Im Sommer sehr staubig und in der nassen Jahreszeit tief aufgeweicht blieben hier die Fuhrwerke immer wieder im Morast stecken. Dazu kam die starke Verschmutzung durch das Kuhtreiben im Herbst.

Die Freiheit als persönliche Unabhängigkeit war gewonnen, aber sie hatte auch ihren wirtschaftlichen Preis, zumal die Bedingungen so festgelegt waren, daß sich - das galt wohl allgemein - der Gutsbesitzer wirtschaftlich wesentlich besser stand als vorher. Seit Generationen gewohnt, in Abhängigkeit, aber auch unter materieller und geistiger Fürsorge des Gutsherrn zu leben, fiel es manchem ehemals Leibeigenen schwer, jetzt als freier Bauer für sich, jedoch noch schwerer als bisher zu arbeiten und selbst zu entscheiden zu müssen, um aus dem möglichen Fortschritt einen wirklichen werden zu lassen.4

Einige der ersten Hufner im Gutsbezirk Seekamp hatten ihre Ländereien kurz nach der Parzellierung an wohlhabende junge Landleute aus der Probstei verkauft, die den dortigen aufwendigen Lebensstil auch im Seekamper Gutsbezirk einführten. Nicht wenige dieser neuen Besitzer waren nach kurzer Zeit bankrott, nicht zuletzt infolge verschärfter Versteuerung aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage des dänischen Gesamtstaates.

Auch die Folgen der Napoleonischen Kriege trafen die Landwirtschaft im Dänischen Wohld schwer, insbesondere der Durchzug gegnerischer Truppen um die Jahreswende 1813/14, dazu kam ein englischer Einfuhrstopp für Vieh und Getreide.

So mußte mancher Landwirt seinen Besitz verkaufen oder Bankrott

anmelden, während die Kätner oder Insten Not litten. So änderte

sich im Grunde nicht viel an den Verhältnissen, auch wenn sich die

wirtschaftliche Lage vieler Bauern im Vergleich zu früher

verbessert hatte. Trotzdem wirkte das Verhältnis Herr

zu Knecht

noch lange nach – und sei es nur im

Umgang miteinander, denn auch … nach Aufhebung der

Leibeigenschaft zeigte die Landbevölkerung noch lange das

altgewohnte, devote Verhalten gegenüber den Gutsherren, die

doch nicht mehr Herren waren. Nach wie vor hielt man

bescheiden vor ihnen die Mütze in der Hand obwohl das

Verhältnis wesentlich besser und persönlicher geworden war.

© Bert Morio 2017 — Zuletzt geändert: 12-10-2017 18:02

In der deutschen Rechtsprechung bezeichnete der (Familien-)Fideikommiss, auch Fideikommiß geschrieben, unveräußerliches Vermögen, das nach der Verfügung des Stifters sich immer in der Familie forterben soll und nicht verkauft werden darf. Der Begriff wurde auch für Regelungen verwendet, das Vermögen eines Adelsgeschlechts generationenübergreifend und ungeteilt zu übertragen. Zu diesem Zweck konnte eine Stiftung gegründet und eine Erbfolge festgelegt werden. Durch diese Regelung wurde verhindert, daß das Vermögen und insbesondere das Stammgut zersplittert wurden. ↩

Siehe auch der Holtenauer Meierhof und der Meierhof Stift. ↩

N. Detlefsen, S. 79. ↩

Giertz, Walter: Ende der Leibeigenschaft, Holtenauer Hefte, Informationsheft 2, Kiel 1991, S. 13. ↩