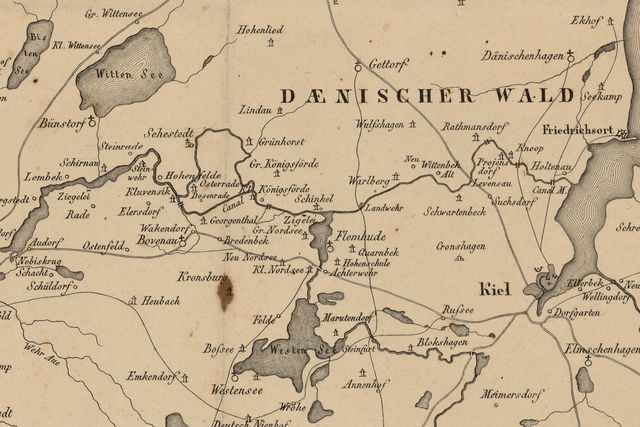

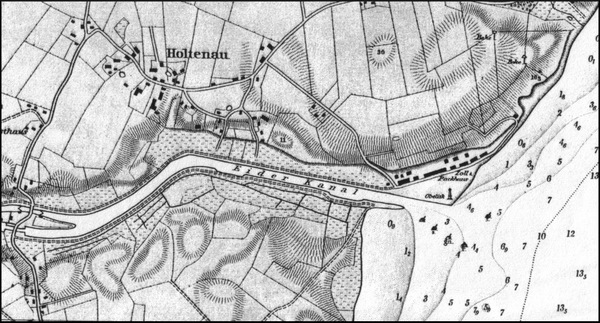

Abb.: Karte

des Kanalverlaufs von 1827.

Abb.: Karte

des Kanalverlaufs von 1827.Schleswig-Holsteinischer Canal)

Der vor mehr als 200 Jahren

gebaute Eiderkanal (auch Schleswig-Holsteinischer Canal

genannt) war der direkte Vorläufer des Nord-Ostsee-Kanals

und verlief teilweise auf der selben Route. Noch heute kann man

ein erhaltenes Teilstück samt einer restaurierten Schleusenanlage

westlich von Holtenau bei Rathmansdorf

besichtigen.

Abb.: Karte

des Kanalverlaufs von 1827.

Abb.: Karte

des Kanalverlaufs von 1827.

Der Eiderkanal ist nicht der erste Vorläufer des Kaiser-Wilhelm-Kanals bzw. Nord-Ostsee-Kanals. Bereits im 7. Jahrhundert verfrachteten die Wikinger über die nur 15 km breite Landenge zwischen Haithabu an der Schlei und der Treene bei Hollingstedt Handelswaren. Später werden Waren die Eider aufwärts bis zum Flemhuder See transportiert und dann auf dem Landweg bis zur Ostsee gebracht. Im 14. Jahrhundert wurde über den Stecknitz-Kanal das wertvolle Salz aus Lüneburg verschifft. Im 16. Jahrhundert verband der Alster-Beste-Kanal die beiden Hansestädte Lübeck und Hamburg.

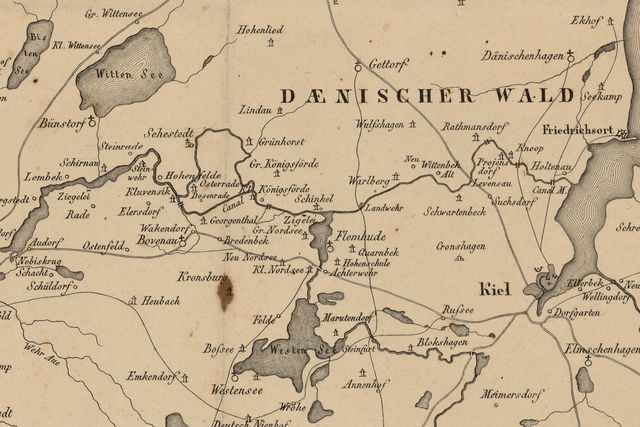

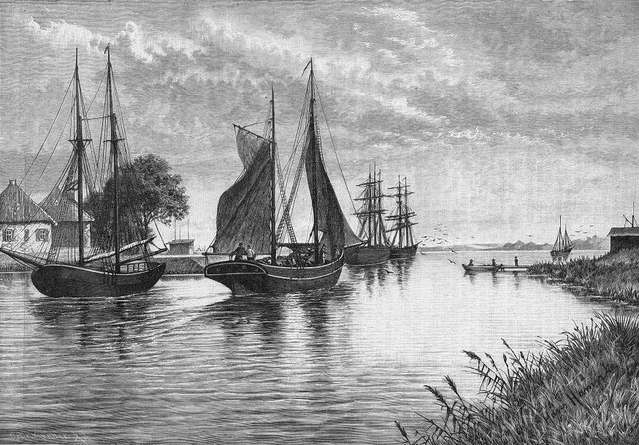

Abb.: Fähre über

den Eiderkanal bei Knoop.

Abb.: Fähre über

den Eiderkanal bei Knoop.

Der Schleswig-Holsteinische-Kanal

wurde von 1777

bis 1784 unter der Herrschaft König Christian VII. von Dänemark

gebaut. Der Kanal hatte eine Länge von 43 km, eine Breite von 31

Metern, eine Tiefe von 3,45 Metern und verband die Kieler Förde

bei Holtenau und Rendsburg. Dabei verlief er über das Tal der Levensau bis zum Flemhuder See und über

das erweiterte und begradigte Flußbett der Eider

— nur auf Höhe der Rathmannsdorfer

Schleuse verließ er das Bett der Levensau und verlief

nördlich des Achtstückenberges

bis er bei Suchsdorf wieder die

Levensau erreichte.

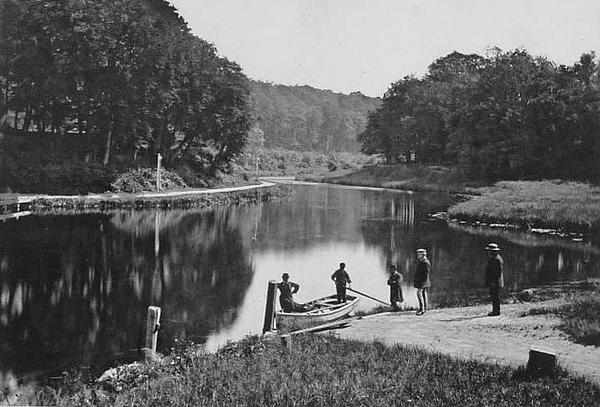

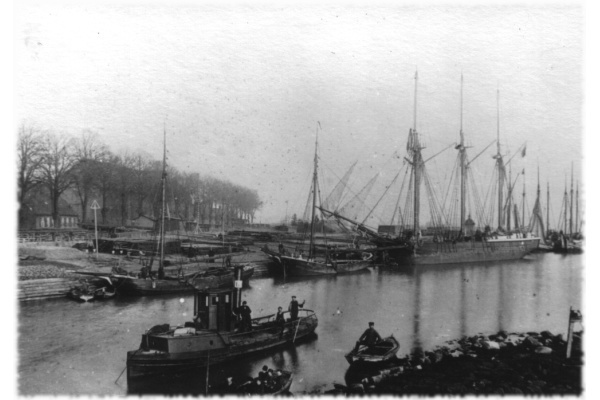

Abb.:

Die Mündung des Eiderkanals bei Holtenau.

Abb.:

Die Mündung des Eiderkanals bei Holtenau.

Der Schifffahrtsweg führte dann über die Eider weiter bis nach

Tönning und mündete dort in die Nordsee. Die Passage dauerte drei

Tage und die Schiffe mußten bei ungünstigem Wind getreidelt

(d.

h. vom Ufer aus per Pferde- oder Menschenkraft gezogen) werden.

Zeitweise waren bis zu 3.000 Mann an der Bau beteiligt. Der Kanal galt als die modernste Wasserstraße Europas. Bei diesem Kanalbau wurden bereits Maschinen eingesetzt, die mit Menschenkraft betrieben wurden. Dabei erfolgte der Kanalbau erfolgte in mehreren Abschnitten:

Mit Hilfe von 6 Schleusenanlagen wurden die 7 Meter Höhenunterschied überwunden, wobei die Schleusen bei Holtenau, Knoop, Rathmannsdorf dem Anstieg und die bei Klein-Königsförde, Kluvensieck und Rendsburg dem Abstieg der Schiffe dienten.

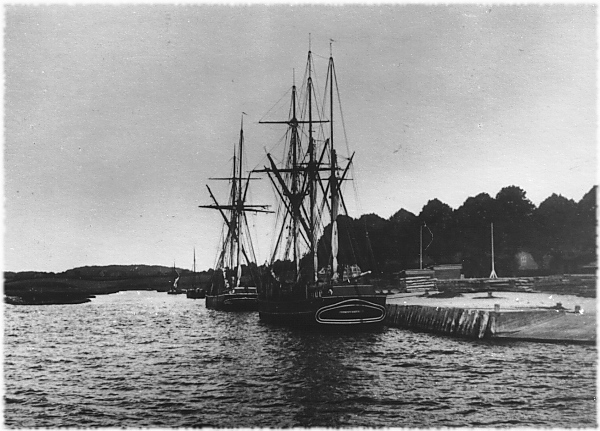

Abb.: Vor dem Kanalpackhaus.

Abb.: Vor dem Kanalpackhaus.

Der Verkehr auf dem Kanal kam nur langsam in Gang, wurde er doch

durch Gebühren behindert, die der dänische Staat erhob, um allzu

große Verluste beim Sundzoll

zu verhindern. Den

höchsten Stand an Passagen erreichte man 1872. Jedoch zeigte sich

bald, daß die Fahrt über den Kanal nicht nur zu lang, sondern der

anschließende Weg durch das Wattenmeer äußerst gefährlich war.

Schuld an dem relativ langen Passagezeiten waren auch die

Bedingungen, unter denen der Kanalverkehr

stattfand.

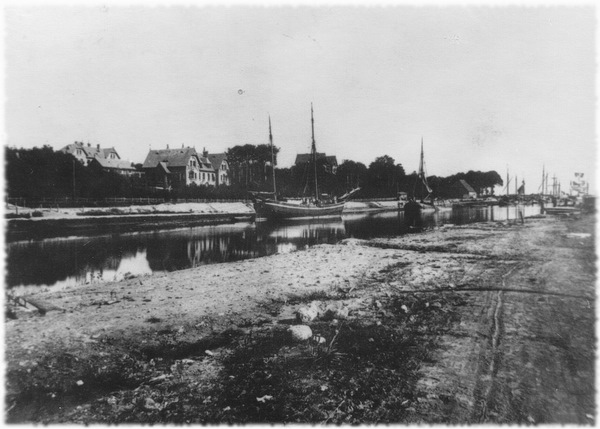

Abb.: Beamtenhäuser am

Eiderkanal bei Holtenau.

Abb.: Beamtenhäuser am

Eiderkanal bei Holtenau.

Schon ein halbes Jahrhundert später wurde der Kanal den Ansprüchen der sich rasant entwickelnden Schifffahrt nicht mehr gerecht und nur noch durch die Küstenschifffahrt mit kleineren Fahrzeugen nutzbar. Insbesondere die zunehmend eingesetzten Dampfschiffe und die Kriegsflotte verlangten nach einer neuen Wasserstraße. Es zeigte sich, daß der Kanal eben nur ein Provisorium und für die Küstenschifffahrt des des späten 18. Jahrhunderts dimensioniert gewesen war. Trotzdem blieb der Eiderkanal ein Jahrhundert in Betrieb.

|

Verfügung, betr. die Verwaltung des Schleswig Holsteinischen Canals und dazu gehörender Schifffahrtsanstalten, vom 26sten Februar 1850. Neuerdings angestellte Untersuchungen haben es bestätigt, daß das Fortbestehen der Canalaufsichtscommission in Rendsburg und der dieser Mittelbehörde, neben einem besonderen Sekretariat und Rechnungswesen, untergeordneten Canal- und Lootseninspectorate, für den Geschäftsgang in der Verwaltung des Schleswig-Holsteinischen Canals und der hiemit verbundenen Schifffahrtsanstalten weder nothwendig noch förderlich ist. Zur Vereinfachung der gewöhnlichen Geschäfte und Verminderung der Ausgaben, sowie zur schnelleren Bewerkstelligung längst erforderlicher Verbesserungen, namentlich in der Beförderung der Schiffe durch Zugpferde oder Bugsiren, in dem Lootsen- und Hafenwesen, der polizeilichen Beaufsichtigung der Canal- und Eiderfahrt und der gerichtlichen Erledigung von Sckifffahrtsstreitigkeiten, bat auf eine zweckmäßigere Einrichtung dieses Verwaltungszweiges Bedacht genommen werden müssen. Demgemäß wird mit Genehmigung der Statthalterschaft Folgendes angeordnet: § 1. Die Canalaufsichtscommission, das Canalsecretariat und besondere Kassireramt, die bisherigen Canal- und Lotseninspectorate werden aufgehoben. § 2. An deren Stelle tritt ein Canalinspector, ein Lootsencommandeur und ein Rechnungsführer, welche sämmtlich dem Finanzdepartement unmittelbar untergeordnet sind. § 3. Dem Canalinspector, welcher

vorläufig in Holtenau,

demnächst in Rendsburg wohnen wird, liegt selbstständig,

unter Oberaufsicht des Finanzdepartements, ob: Dem Canalinspector untergeordnet sind: ein Assistent, der ihn vorkommenden Falles zu vertreten hat, die Feuerwärter zu Bülk und Friedrichsort, das Brandcorps in Holtenau, die Material- und Packhausverwalter in Holtenau und in Rendsburg, die Schleusen- und Brückenwärter am Canal, die Hafenmeister in Rendsburg und Friedrichstadt, der Baggermeister auf der Untereider. Kiel, den 26sten Februar 1850. Schleswig - Holsteinisches Departement der Finanzen. |

Während der Schleswig-Holsteinischen

Erhebung gegen Dänemark 1848 entstand der Kieler

Ausschuß zur Begründung einer deutschen Flotte

, der

sich mit einer neuen Schifffahrtsstraße zwischen der Kieler Förde

und der Unterelbe befaßte.

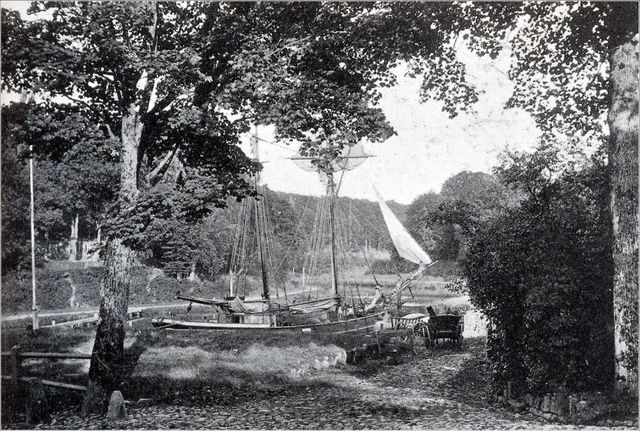

Abb.:

Der Eiderkanal bei Knoop im Jahr 1889.

Abb.:

Der Eiderkanal bei Knoop im Jahr 1889.

Im Jahr 1853 — nach der Niederschlagung der

Schleswig-Holsteinischen Erhebung — ordnete die dänische Regierung

an, den 1784 zwischen Rendsburg und Holtenau bei Kiel eröffneten

Schleswig-Holsteinischen-Canal, der über die Eider die Nord-mit

der Ostsee verband, in Eiderkanal

umzubenennen.

Das Ziel dieser Maßnahme war es, den Begriff Schleswig-Holstein

aus dem Namen zu tilgen.

Abb.: Holtenau und der Eiderkanal im Jahre

1881. Ganz links sieht man die duch die beiden

Eiderkanalschleusen gebildete Kanalinsel, auf der drei Häuser

standen.

Abb.: Holtenau und der Eiderkanal im Jahre

1881. Ganz links sieht man die duch die beiden

Eiderkanalschleusen gebildete Kanalinsel, auf der drei Häuser

standen.

Abb.:

Die Mündung des Eiderkanals bei Holtenau. Links die Gebäude des

Kanalpackhausensembles.

Abb.:

Die Mündung des Eiderkanals bei Holtenau. Links die Gebäude des

Kanalpackhausensembles.

Während des Kanalbaus war der Eiderkanal — einer Auflage an die Verwaltung folgend — weiterhin in Betrieb geblieben, was sich in der Praxis als überaus kompliziertes Unterfangen erwies, da sich die Linienführung beider Kanäle teilweise deckte, teilweise kreuzte. Zudem lag der Wasserspiegel des Eiderkanals wesentlich höher als der des Kaiser-Wilhelm-Kanals. Es gelang durch komplizierte Bau- und Zeitpläne, mit Hilfe derer die Arbeiten immer wieder unterbrochen und neu terminiert wurden, dafür zu sorgen, daß der Verkehr auf dem Eiderkanal kaum beeinträchtigt wurde.

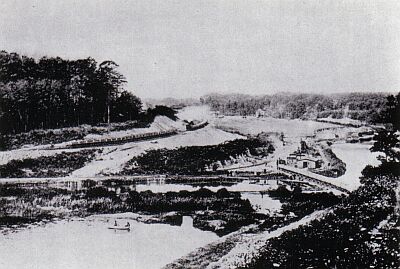

Abb.: Der Eiderkanal bei

Knoop während des Baus des

Kaiser-Wilhelm-Kanals um 1890.

Abb.: Der Eiderkanal bei

Knoop während des Baus des

Kaiser-Wilhelm-Kanals um 1890.

Der Eiderkanal wurde damals vor allem für die zahllosen

Bautransporte benutzt, wobei die Hauptlast auf der Friedrichsschleuse

in Holtenau lag, die täglich durchschnittlich 100 Schiffe

passieren mußten. Aus diesem Grund wurde auch die alte

stillgelegte Holtenauer

Eiderkanalschleuse umgebaut und wieder in Stand gesetzt.

Sie erfüllte ihre Aufgaben schließlich besser als ihre um viele

Jahrzehnte jüngere Schwester. Diese Schleuse auf Zeit

hatte noch weitere Aufgaben:

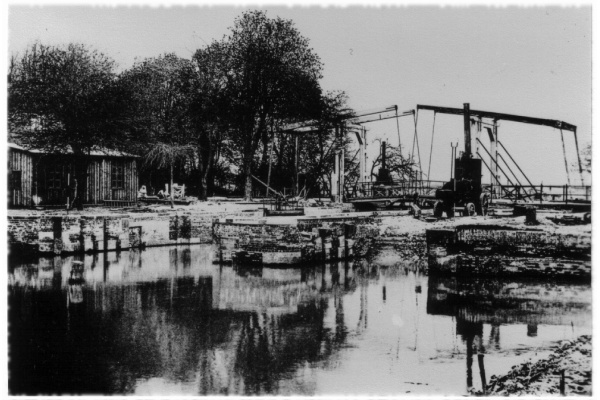

Abb.:

Die Holtenauer Eiderkanalschleuse 1893.

Abb.:

Die Holtenauer Eiderkanalschleuse 1893.

Von den 6 Schleusen, die den 6 Meter großen Höhenunterschied

zwischen der Kieler Förde und der Eider überwinden helfen sollten,

sind heute noch die auf Initiative des Canal-Vereins

restaurierten Rathmannsdorfer

Schleusen westlich von Holtenau auf einem schönen Wanderweg

zu Fuß zu erreichen.

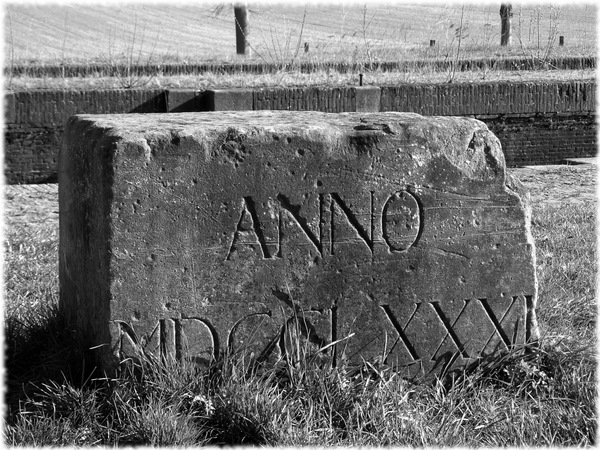

Abb.: Gedenkstein an der Rathmannsdorfer Schleuse mit der

Jahreszahl 1781.

Abb.: Gedenkstein an der Rathmannsdorfer Schleuse mit der

Jahreszahl 1781.

Einen weiteren Rest des Eiderkanals bilden der Entwässerungskanal

(Toter Arm

) zwischen

der nördlichen Schleuseninsel

und dem Holtenauer Ufer und der Holtenauer Seglerhafen.

Abb.: Inschrift des Obelisken vor dem Kanalpackhaus in

Holtenau. Die Aufschrift lautet übersetzt

Abb.: Inschrift des Obelisken vor dem Kanalpackhaus in

Holtenau. Die Aufschrift lautet übersetzt Für das Vaterland

und das Volk

.

Der Obelisk stammt vorher in der Nähe des Restaurants Fördeblick

und wurde

nach der Restaurierung des Kanalpackhauses

hier aufgestellt. Der Obelisk ist eine Kopie der ursprünglich an

der Mündung des Eiderkanals aufgestellten Obelisken,

deren südlicher im Wasser stand und als Ansteuerungsmarke für die

Segelschiffe dienen sollte. Der südliche Obelisk wurde bereits

nach kurzer Zeit umgesegelt und durch eine hölzerne Tonne ersetzt.

Die Aufschrift lautet übersetzt Für das Vaterland und das

Volk

.

Weiter zum Kaiser-Wilhelm-Kanal …

Abb.:

Der Eiderkanal 2002 (© Bert Morio 2002). [+]

Abb.:

Der Eiderkanal 2002 (© Bert Morio 2002). [+]

© Bert Morio 2019 — Zuletzt geändert: 18-04-2019 10:45