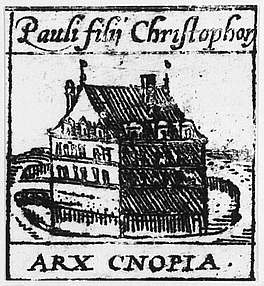

Abb.: Die

Wasserburg Knoop.

Abb.: Die

Wasserburg Knoop.Westlich Holtenaus in der Nähe des Alten Eiderkanals liegt Gut Knoop, das durch den Bau des Eiderkanals direkt betroffen wurde. Das heute bestehende Herrenhaus wurde Ende des 18. Jahrhunderts durch den Architekten Axel Bundsen neu errichtet und in seiner Lage auf den Kanal ausgerichtet. Der heute bestehende Bau gilt als einer der der bedeutendsten klassizistischen Bauwerke Schleswig-Holsteins. Noch vor 400 Jahren gehörte fast der gesamte südliche Dänische Wohld – und damit auch das Dorf Holtenau – zum Knooper Gutsbesitz. Davon blieben im 20. Jahrhundert nur noch die Güter Knoop und Friedrichshof übrig.

Abb.: Die

Wasserburg Knoop.

Abb.: Die

Wasserburg Knoop.

Das 1322 zum ersten Mal urkundlich erwähnte Gut Knoop, dessen

Name im Niederdeutschen so viel wie Knauf

oder Buckel

bedeutet, ist eng mit der Holtenauer Geschichte verbunden und

wurde 1322 zum ersten Mal urkundlich erwähnt.

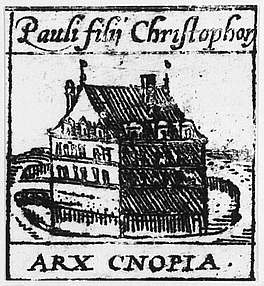

Abb.: Die

Wasserburg Knoop in einer anderen etwas detaillierteren Ansicht.

Links erkennt man die schmale Brücke, die zum Haus führt. Das

fensterlose Untergeschoß trug zusätzlich zur Sicherheit bei.

Abb.: Die

Wasserburg Knoop in einer anderen etwas detaillierteren Ansicht.

Links erkennt man die schmale Brücke, die zum Haus führt. Das

fensterlose Untergeschoß trug zusätzlich zur Sicherheit bei.

Das ursprüngliche Wasserschloß Knoop (Arx Cnopia

)

war rings von Wassergräben umgeben, die aus der Levensau gespeist wurden. Das Haus hatte

ein fensterloses Erdgeschoß (oder auch Wassergeschoß

genannt), zwei Stockwerke und auf dem Giebeldach drei Erker auf

jeder Seite.

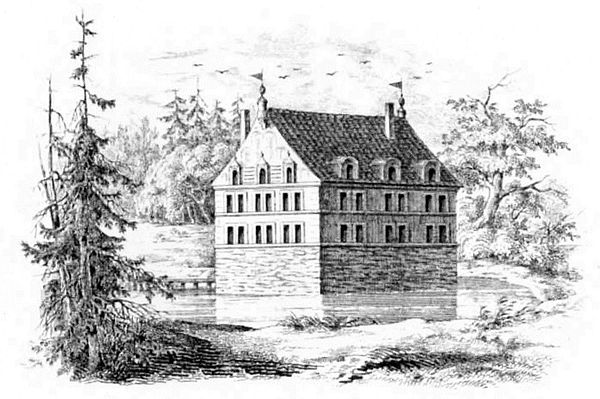

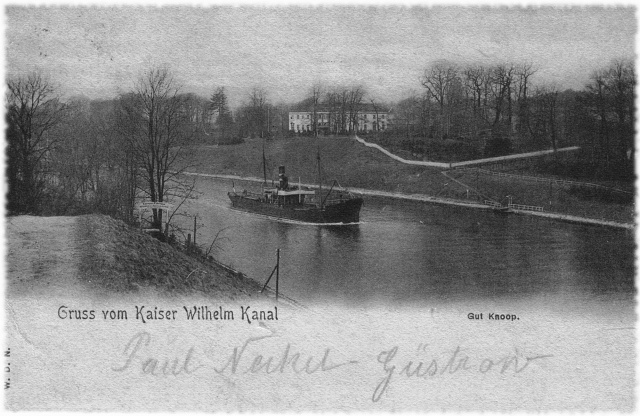

Abb.:

Die Lage der Wasserburg Knoop um 1778 (links Norden), oben links

der Wald

Abb.:

Die Lage der Wasserburg Knoop um 1778 (links Norden), oben links

der Wald Verhauen Holz

.

Bewässert wird der Burggraben über eine Verbindung zum

Schmiedeteich.

Gründer des Gutes ist wahrscheinlich ein 1322 urkundlich

erwähnter Lupus de Knope

(Wulf / Wolf von Knoop)

gewesen, der den Besitz kurz zuvor erworben hatte. Der Name

Wulf/Wolf findet sich auch heute noch im Wappen der Gemeinde

Altenholz wieder – ein an einem Baum hoch springender Wolf. Die

Familie der Wulff war nach den Familien der Sehestedt und Schinkel die dritte

Holsteinische Adelsfamilie, die eine Burg dicht nördlich der Eider gründete und die erstmals in einer

Urkunde aus dem Jahr 1310 erwähnt wurde: Wulf filius

domini Marquardi lupi

= Wulf, der Sohn des Ritters

Marquard Wulf

.

Abb.: Das

Wappen der Gemeinde Altenholz mit

Wolf und Eiche.

Abb.: Das

Wappen der Gemeinde Altenholz mit

Wolf und Eiche.

Im Dänischen Wohld wurden die alten

Adelssitze oft zum Schutz in schwer zugänglichen Niederungen –

häufig direkt im Wasser – errichtet, befand man sich hier doch in

einer Art Grenzland. Da die Kosten für steinerne Fundamente jedoch

sehr hoch waren, wurden die Häuser oft auf einem Pfahlrost gebaut.

Mit Längen von 30 bis 40 Ellen (20–27 m) und Breiten von 15 bis 20

Ellen (10–13,5 m) waren diese Bauten nicht besonders groß. In den

gewölbten Kellerräumen des Erdgeschosses befanden sich neben den

Vorratsräumen und der Küche auch die Räume der Bediensteten. In

den beiden oberen Stockwerken befanden sich die Familien- oder Winterstube

,

der so genannte Saal oder Sommerstube

, die

übrigen Räume dienten als Schlafgemächer, Gästezimmer oder

Waffenkammern.

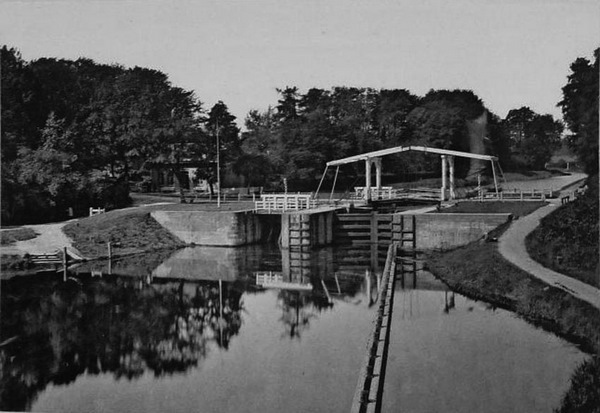

Abb.: Gut Knoop am Eiderkanal um 1880.

Rechts im Hintergrund die Knooper Schleuse. Auf

der rechten Seite zieht sich der schmale Treidelpfad entlang,

während der Pfad auf der linken Seite deutlich breiter ist.

Während auf der linken — der Nordseite — Pferdegespanne die

Schiffe zogen, waren es auf der rechten ausschließlich Menschen.

Abb.: Gut Knoop am Eiderkanal um 1880.

Rechts im Hintergrund die Knooper Schleuse. Auf

der rechten Seite zieht sich der schmale Treidelpfad entlang,

während der Pfad auf der linken Seite deutlich breiter ist.

Während auf der linken — der Nordseite — Pferdegespanne die

Schiffe zogen, waren es auf der rechten ausschließlich Menschen.

Im 13. Jahrhundert war Gut Knoop im Besitz der Familie von der Wisch, der zudem noch

die Güter Bülk, Borghorst und

Rosenkranz/Schinkel gehörten. Man nannte sich anscheinend auf

Knoop nach dem Ort, also de Knope

. 1322 Lupus

de Knope

(also Wolf bzw. Wulf von Knoop) wird als milites

(= Ritter, siehe hier auch Adel!)

bezeichnet. Aufgrund des gleichen Siegels kann man vermutlich von

einer Verwandtschaft zu den Familien Pogghewisch

und von der Wisch

ausgehen. 1330 Marquardus de Knop

. Volrad

(noch bis 1382) und Hertig van dem Knope

verkauften Vresendorp (Fresendorf) an

das Kieler Heilig-Geist-Haus. 1356 Albertus de Wisch

sitzt auf Knoop (Knope commorans

). 1408 Otto

van dem Knope

war Knappe, 1411 Ritter, lebte bis

1425. Marquard de Knoop

1434 zu Schulenhof,

Mielkendorf, Molfsee. Die Familie v. d. Knope

bzw. Knoop

erlosch in Schleswig-Holstein im Jahr

1565.

Abb.: Die

Grenzen der Gutsbezirke zwischen Knoop und Seekamp.

Abb.: Die

Grenzen der Gutsbezirke zwischen Knoop und Seekamp.

Um 1450 ging Knoop dann in den Besitz der Familie von Rantzau über. 1497 war Otto Rantzau Erbherr auf Bülk und Knoop. Christoph von Rantzau schließlich teilte den Gutsbesitz unter seinen Söhnen auf. Aus dieser Teilung entstand auch das Gut Seekamp, dem auch das Bauerndorf Holtenau zugeschlagen wurde. Im Jahr 1589 erschlug Paul Rantzau, Gutsherr auf Knoop, seinen Bruder Hieronymus, der Gutsherr auf Seekamp war. 1613 verkaufte Pauls Sohn Paul das Gut Knoop an Johannes von Buchwald. 1630 Hinrich von der Wisch. 1632 gingen Knoop und Seekamp in den Besitz von Cay von Ahlefeld auf/zu Melbeck über. Im selben Jahr folgte erzwungenermaßen der Verkauf an den dänischen König Christian IV., der die Festung Christianspries erbaute und daher die in der Umgebung gelegenen Gebiete in seinen Besitz bringen wollte. 1648 verkaufte der Dänische König das Gut an Friedrich von Buchwald. 1750 kam Knoop dann durch Heirat in den Besitz der Familie von Baudissin.

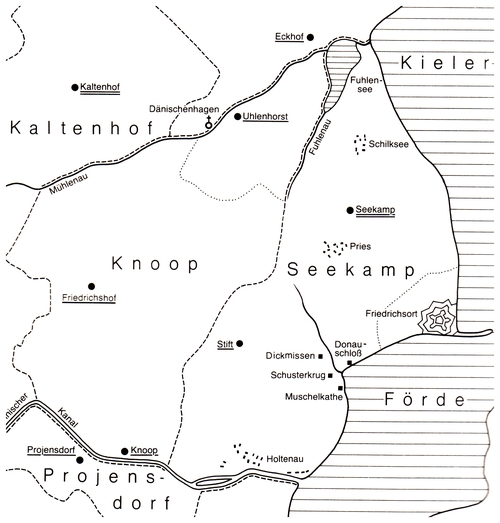

Abb.: Die Knooper Eiderkanalschleuse um 1890. Die

rechte Kammer diente dem Durchschleusen der Schiffe, während die

linke kleinere Kammer den Wasserstand regulierte. Anhand der

Schleusentore kann man erkennen, daß sich der Blick nach Westen

richtet.

Abb.: Die Knooper Eiderkanalschleuse um 1890. Die

rechte Kammer diente dem Durchschleusen der Schiffe, während die

linke kleinere Kammer den Wasserstand regulierte. Anhand der

Schleusentore kann man erkennen, daß sich der Blick nach Westen

richtet.

Obwohl es nur wenige Kilometer von Holtenau entfernt liegt,

erreichte man das Gut Knoop noch bis zum Zweiten

Weltkrieg nur über den Nixenweg,

dessen Reste heute nur noch als Trampelpfad nördlich der Straße Waffenschmiede entlang

führend in die heutige Gravensteiner

Straße mündet. Der Nixenweg führte früher direkt am

Dorfkrug, der späteren Waffenschmiede

vorbei. Dabei darf man nicht vergessen, daß Holtenau — gerade auch

von Knoop aus gesehen — sozusagen nur Peripherie war, während der

Blick sich eher nach Kiel — oder auch Kopenhagen — richtete. Und

auch die Holtenauer blickten nach der Aufteilung Knoops unter der

Familie Rantzau nicht nach Knoop, sondern zum Gutsherrn auf

Seekamp.

Die Trasse des Eiderkanals führte wie heutzutage die des Nord-Ostsee-Kanals in wenigen hundert Metern Entfernung südlich des Gutshauses entlang. Die ehemalige Wasserburg lag früher östlich des jetzigen Gutshauses am Beginn der alten Gutsallee. Dies ging sicherlich auf eine Initiative Carl Schimmelmanns zurück, der maßgeblich an der Planung des Kanalprojektes beteiligt war —und wohl durchaus in der Lage war, die Vorteile, die sich für ihn daraus ergaben, zu erkennen. So gibt es das Gerücht, daß Schimmelmann alleine durch den Verkauf von Holz aus den zum Gut gehörenden Wäldern für den Schleusenbau den Kauf des Gutes finanzieren konnte.

Abb.: Der Architekt Axel

Bundsen. Im Hintergrund sieht man das Knooper Herrenhaus und den

Mast eines Schiffes auf dem Eiderkanal.

Abb.: Der Architekt Axel

Bundsen. Im Hintergrund sieht man das Knooper Herrenhaus und den

Mast eines Schiffes auf dem Eiderkanal.

Das heute bestehende Knooper Herrenhaus wurde in den Jahren 1792-96 durch den dänischen Architekten Axel Bundsen (*1768, †1832)1 für Heinrich Friedrich Graf von Baudissin neu errichtet und in seiner Lage auf den sich direkt vor dem Herrenhaus vorbei windenden Eiderkanal ausgerichtet. Erste Planungen aus den Jahren 1782/83, mit denen der Baumeister Carl Gottlob Horn beauftragt wurde, hatten noch den bloßen Umbau der ehemaligen Wasserburg vorgesehen, kamen aber nun vermutlich auch wegen des bevorstehenden Kanalbaus nicht mehr zur Ausführung.

Das von Axel Bundsen entworfene Herrenhaus gilt als eines der

bedeutendsten klassizistischen Bauwerke Schleswig-Holsteins. Das

Innere des Herrenhauses wurde von eigens aus Italien engagierten

Künstlern opulent ausgestaltet, wobei der dabei getriebene Aufwand

das Landesübliche bei weitem übertraf. Die Arbeit auf Knoop hatte

für Axel Bundsen auch private Folgen, heiratete er im Jahr 1801

doch die Tochter des Gärtners von Gut Knoop. Die beiden Kavaliershäuser

stehen bereits seit 1785. Während Bundsen das neuen Herrenhaus

baute, blieb der Entwurf des umgebenden neuen Landschaftsparks

Carl Gottlob Horn überlassen. Dabei bezog er das Kanalufer in die

Gestaltung mit ein. Ein hölzerner Pavillon erlaubte den Blick auf

die Knooper

Eiderkanalschleuse. Durch den Bau des Kaiser-Wilhelm-Kanals

wurde der ursprüngliche Landschaftspark leider bis auf wenige

Rudimente zerstört. 1796/97 wurde das Musikzimmer mit den heute

noch vollständig erhaltenen Réveillon-Tapeten verziert, wie es

damals bei vielen Adeligen in Mode war.

Abb.:

Heinrich Carl Schimmelmann. Dänischer Schatzmeister und einer

der größten Sklavenhalter Europas, der sein Vermögen durch den

Dreieckshandel gemacht hatte.

Abb.:

Heinrich Carl Schimmelmann. Dänischer Schatzmeister und einer

der größten Sklavenhalter Europas, der sein Vermögen durch den

Dreieckshandel gemacht hatte.

Abb.: Schimmelmanns Tochter

Caroline Adelheid Cornelia Gräfin von Baudissin.

Abb.: Schimmelmanns Tochter

Caroline Adelheid Cornelia Gräfin von Baudissin.

Treibende Kraft bei der Gestaltung des neuen Herrenhauses war

Graf Baudissins Frau Caroline (*1759, †1826), eine Tochter des

dänischen Schatzmeisters Heinrich Carl

Schimmelmann, der durch Geschäfte während des Siebenjährigen

Krieges und durch den karibischen Sklavenhandel, den so genannten

Dreieckshandel

2, zu enormen

Reichtum gelangt war. Nicht umsonst war Schimmelmann einer der

größten europäischen Sklavenhalter.3

Dieser in der Familie Schimmelmann vorhandene Reichtum, der sich

nicht zuletzt auf das Elend der Sklaverei gründete, ermöglichte es

Carl Schimmelmanns Schwiegersohn

Graf von Baudissin überhaupt erst, jahrzehntelang ohne

einträgliche Staatsämter das Gut Knoop zu führen, es mit teuren

Bildern und Möbeln auszustatten und einen eigenen Architekten und

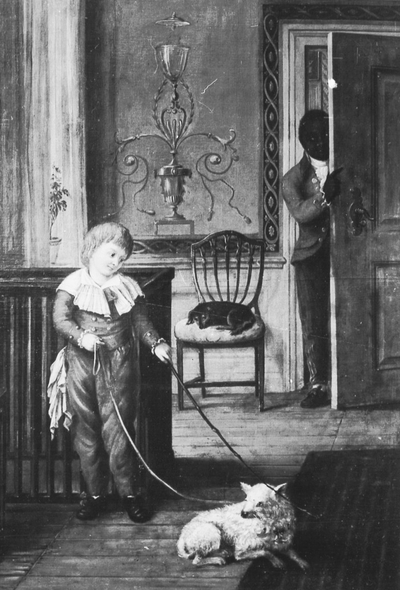

eigenen Maler zu beschäftigen. Auf einem sich heute im Herrenhaus

Friedeburg befindlichen Gemälde eines unbekannten Künstlers aus

der Zeit um 1800, das einen Innenraum des Gutes Knoop darstellt,

sieht man Joseph Graf von Baudissin – einen der Söhne des Hauses –

mit einem Spitz spielend und einem Schwarzen – Christoph

Tafeldecker

genannt – im Livree, der im Hintergrund

durch eine Tür das Zimmer betritt.

Abb.: Der

"Kammermohr" Christoph Tafeldecker (in der Tür).

Abb.: Der

"Kammermohr" Christoph Tafeldecker (in der Tür).

Christoph Tafeldecker (*~1765, +1803) war einer jener so

genannten Kammermohren

, mit denen der

Sklavenhändler Carl Schimmelmann

die schleswig-holsteinische Adelsgesellschaft versorgte; ein

Geschenk an seine Tochter Caroline Baudissin, ein von den

Plantagen der Karibikinsel St. Croix in den Norden verpflanzter

Sklave. Im Jahr seines Todes 1803 wird er bei der Volkszählung in

Knoop als Christop Petersen, Neger und Tischdecker, 38

Jahre alt

erwähnt. Der Kammermohr Christoph machte

nicht nur auf die Gäste großen Eindruck, sondern auch auf das

leibeigene Kammermädchen, das ein Kind von ihm erwartete, jedoch

im Kindbett starb, das 1795 geborene Mädchen erhielt den Namen

Johanna4.

Später heiratete Christoph und zeugte noch zwei weitere Kinder.

Weiß gekleidet und trainiert, für die häufigen gesellschaftlichen Gelegenheiten den Tisch zu decken und die Gäste buchstäblich herbeizutrommeln, wurde er als Mitglied der Hausgemeinschaft gut behandelt.5

Über ein Gemälde, das auch den Kammermooren von Knoop abbildet, findet sich folgende Beschreibung:

Er macht das scheinbar harmlose Idyll zu einem einzigartigen Dokument, denn nun verweist das Bild so sinnfällig wie kein anderes Gemälde auf die Tatsache, daß gerade die besonders reich ausgestatteten und stilvollen schleswig-holsteinischen Herrenhäuser Ahrensburg, Emkendorf und Knoop einen dunklen Hintergrund hatten: den Wohlstand, der auf den Schimmelmannschen Zuckerrohrplantagen in der Karibik mit Sklavenarbeit erwirtschaftet wurde.

Zusammen mit Gut Emkendorf bildete

Gut Knoop um 1800 eines der kulturellen Zentren der

schleswig-holsteinischen Adelsgesellschaft. Caroline von Baudissin

war schon aufgrund ihrer Herkunft kulturell interessiert und der

Aufklärung verpflichtet. Ihr Schwager war Fritz Graf Reventlow auf

Emkendorf, wo wie auf Gut Knoop ein literarischer Zirkel vieler

berühmter Zeitgenossen, zu denen auch Johann Gottfried Herder, der

Caroline das Gedicht An Cornelia

widmete, und

Klopstock gehörten, verkehrte.

An Cornelia

Oftmals finden wir nicht, was wir uns sehnlich erflehten;

Oft gewähret das Glück, was wir im Traume kaum sehn.

So, Cornelia, fanden wir Dich, den Engel an Güte,

Freundin vom zartesten Sinn, und in der Unschuld ein Kind.

Lebe wohl, o Du Edle! Zwar trennen uns Ström' und Gefilde,

Aber die Seelen trennt Strom und Gefilde ja nie.

Wie die gefundene Perle bewahr' ich Dich, und die Hoffnung

Lispelt uns freundlich zu: Fröhliches Wiedersehn.

Auch als Schriftstellerin machte sich Caroline von Baudissin

einen Namen und das von ihr im Jahre 1792 verfaßte Werk Die

Dorfgesellschaft, ein unterrichtendes Lehrbuch für das Volk

richtete sich an die Landleute auf ihrem Besitz.

Während auf Gut Seekamp die Leibeigenschaft bereits 1790

endete, wurde sie auf Gut Knoop – ganz im Gegensatz zur dort durch

die Herrschaften vorgelebten aufklärerischen Gesinnung – erst zum

1. Januar 1805 aufgehoben, d. h. zum letzten für ganz Dänemark

festgesetzten möglichen Termin. Doch auch nach der Aufhebung der

Leibeigenschaft änderte sich im Grunde nicht viel an den

Verhältnissen, auch wenn sich die wirtschaftliche Lage vieler

Bauern im Vergleich zu früher verbessert hatte. Trotzdem wirkte

das Verhältnis Herr

zu Knecht

noch lange nach – und sei es nur im Umgang miteinander, denn auch

… nach Aufhebung der Leibeigenschaft zeigte die

Landbevölkerung noch lange das altgewohnte, devote Verhalten

gegenüber den Gutsherren, die doch nicht mehr Herren waren.

Nach wie vor hielt man bescheiden vor ihnen die Mütze in der

Hand obwohl das Verhältnis wesentlich besser und persönlicher

geworden war.

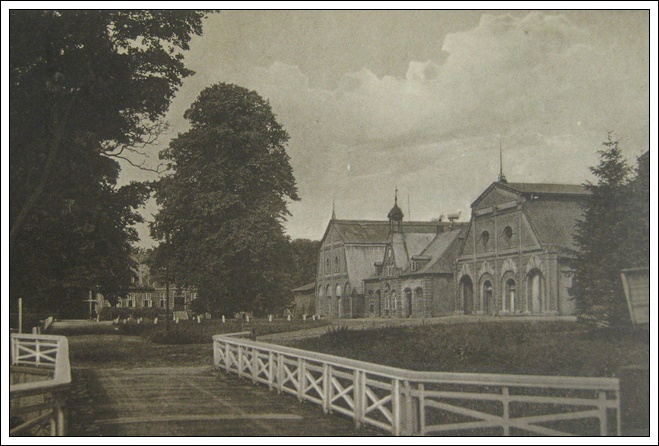

Abb.: Eines der

Abb.: Eines der Kavaliershäuser

auf Gut Knoop.

In seiner langen Geschichte wechselten mehrmals die Eigentümerfamilien des Gutes, das in den Besitz bedeutender Adelsfamilien wie der Rantzaus, Buchwaldt oder Ahlefeldts gelangte, bis das Gut schließlich im Jahr 1869 mit dem in Mexiko zu Reichtum gelangten dänischen Kaufmann Ingward Martin Clausen (*1822, †1902) aus Hadersleben den ersten bürgerlichen Besitzer bekam. Der Grund für den Verkauf waren wahrscheinlich die hohen Spielschulden Caroline von Baudissins bzw. eine Spielwette um das Gut Knoop.

Ingward Clausen ging mit 20 Jahren als kaufmännischer Angestellter auf die westindische Insel St. Thomas, die damals zu Dänemark gehörte, und erwarb dort ein erhebliches Vermögen. Anschließend zog er nach Monterey und heiratete eine Mexikanerin, mit der er 15 Kinder hatte.

In einer Topographie aus dem Jahr 1855 heißt es über das Gut Knoop:

Knoop, adeliches Gut am Eider-Kanal, in der Eckernförderharde. Der Haupthof liegt 1/2 Meile westlich vom Kieler Meerbusen und 3/4 Meile südwestlich von Friedrichsort, Kirchspiel Dänischenhagen. [...] Das ganze Gut enthält ein Areal von 2.738 Tonnen 12 Ruthen 4 Fuder à 240 Quadratruthen, nämlich bei dem Haupthofe 800 Tonnen 146 Ruthen 2 Fuder, bei dem Meierhofe Friedrichshof 894 Tonnen 150 Ruthen, bei dem Gehöfte Flur südlich von Altenholz belegen 52 Tonnen 178 Ruthen 5 Fuder und bei den Dörfern Clausdorf und Altenholz 990 Tonnen 17 Ruthen 7 Fuder; und zwar an Ackerland 1.694 Tonnen 206 Ruthen, Wiesen 267 Tonnen 24 Ruthen 6 Fuder, Hölzung 524 Tonnen 214 Ruthen 4 Fuder, Bruch 120 Tonnen 72 Ruthen 9 Fuder, Moor 81 Tonnen 131 Ruthen 9 Fuder, Wasser 10 Tonnen 133 Ruthen 5 Fuder und Wegen 38 Tonnen 189 Ruthen 1 Fuder. An Steuertonnen enthält der Haupthof 530 Tonnen, der Meierhof 446 Tonnen, Flur 41 Tonnen, die Pachtstelle Ziegelhof bei der Ziegelei 20 Tonnen, die Dörfer Clausdorf, Altenholz und die Dienstländereien 779 Tonnen (zusammen Steuerwerth 270.740 Reichsbankthaler). Zwei Kathenstellen beim Hofe heißen Contrescarpe und Schönwinkel; 3 Stellen bei Clausdorf heißen Langenfelde, Kubitzberg und Postkamp. Knoop contribuirt, nachdem 3 1/2 Pflug an Warleberg und 3 Pflug an Uhlenhorst davon getrennt sind, für 13 1/2 Pflug. Der Boden ist sehr gut; die Hölzungen heißen: Kahlendorfer Holz und Dänenhöft, welche in einer Verbindung liegen, das so genannte verhauene Holz6 und das Knooper Holz oder der Thiergarten. Die Knooper Kanalschleuse mit dem Schleusenwärterhaus und 2 Wirthshäusern gehört zum Amt Hütten, Hüttenharde. Contribution: 604 Reichsbankthaler 12 Reichsbankschilling, Landsteuer: 564 Reichsbankthaler 3 Reichsbankschilling.

Abb.: Der

Kaiser-Wilhelm-Kanal bei Knoop.

Abb.: Der

Kaiser-Wilhelm-Kanal bei Knoop.

Im Jahre 1903 kam Gut Knoop, zu dem damals noch der Hof Friedrichshof gehörte, in den Besitz des Bremer Kaufmannes Heinrich Gerhard Richard Hirschfeld, dessen Nachkommen heute noch das Gut bewirtschaften.

Nachdem Heinrich G. R. Hirschfeld bereits 1916 starb wurde das Gut über vier Jahrzehnte von dessen Witwe geführt. Die kulturelle Tradition des Gutes setzte sich auch unter der Familie Hirschfeld fort. So ist der Gartentempel in Knoop ein seltenes erhaltenes architektonisches Werk Schröders. Kontakte bestanden auch zu Malern wie Max Liebermann, der 1908 ein Portrait der Schwiegermutter Gerhard Friedrich Hirschfelds schuf.

Der Eiderkanal bei Knoop samt Schleusenanlage war im 19. Jahrhundert ein beliebtes Ausflugsziel der Kieler Gesellschaft. Hier konnte man das Durchschleusen der Schiffe beobachten und wie sie dann weiter den Kanal entlang getreidelt wurden. Oft wurde von Knoop aus noch ein Spaziergang zum Dorf Holtenau unternommen. Von einem solchen berichtet der Reiseschriftsteller Johann Gottfried Seume (*1763; †1810), der 1805 von Kopenhagen aus kommend die Stadt Kiel und ihre Umgebung besuchte:

Ein Morgenspaziergang durch Düsternbrook nach der Mündung des Kanals, und von diesem hinauf bis Knoop, ist ein Genuß, den zehn Seestädte nicht gewähren. Ich möchte wohl den ganzen Kanal hinauf bis an die Nordsee gehen, die Schönheiten müssen zahlreich und mannichfaltig seyn. Von der Mündung bis nach Knop, kaum eine Stunde Weges, begegneten uns eine Menge Schiffe; und ihre Durchfahrt durch die Schleußen giebt Unterhaltung, wenn man es auch schon sehr oft gesehen hat. Das Gut und der Garten des Grafen Baudissen sind zwar auch nicht in dem Styl der hohen Schönheit – das würde die Gegend kaum erlauben – aber es ist in beiden viel Mannigfaltigkeit, und das Nützliche und Angenehme in freundlicher Verbindung. Selten habe ich eine fröhlichere Mahlzeit gehalten, als das Frühstück dort am Kanal im Wirthshause.

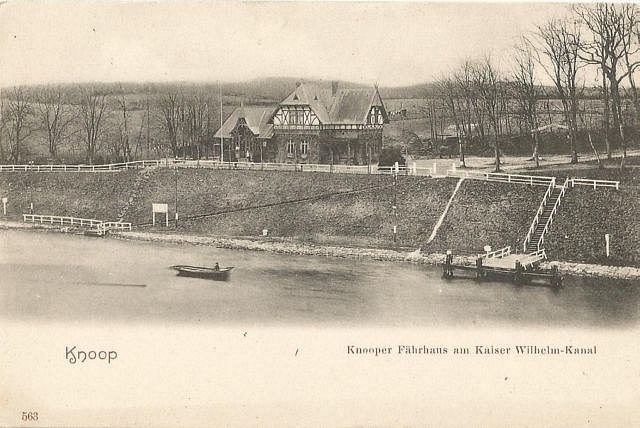

Ein beliebtes Ausflugsziel bei Knoop war das auf der Südseite des

Eiderkanals gelegene Knooper

Fährhaus

, hatte man von hier aus doch einen

direkten Blick auf die Eiderkanalschleuse

und das Herrenhaus.

Abb.: Das Knooper Fährhaus am

Kaiser-Wilhelm-Kanal.

Abb.: Das Knooper Fährhaus am

Kaiser-Wilhelm-Kanal.

Im Jahre 1912 wurde anstelle des ehemaligen hölzernen Pavillons ein durch den Bremer Architekten und Dichter Rudolf Alexander Schröder (*1878, †1962) entworfener Gartentempel mit Ausblick auf den Kanal erbaut. Der Gartentempel mit seinen 20 Quadratmeter großen Innenraum, der nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend verfallen war, wurde in jüngster Zeit durch den Kieler Architekten Horst Krug und mit Mitteln der öffentlichen Hand restauriert. Von den 60.000 Euro Gesamtkosten übernahm die Familie Hirschfeld 15.000 Euro plus einer Menge an Eigenleistung. Nun steht der denkmalgeschützte Bau jetzt auch der Öffentlichkeit zur Verfügung und es ist in den Sommermonaten auch möglich, hier standesamtlich zu heiraten.

Abb.: Die alten

Scheunen auf Gut Knoop.

Abb.: Die alten

Scheunen auf Gut Knoop.

© Bert Morio 2017 —Zuletzt geändert: 13-10-2017 10:25

Bundsen entwarf nicht nur das Knooper Herrenhaus, sondern neben vielen Arbeiten in anderen Städten und auf anderen Gütern in Kiel im Jahr 1807 auch den Gartenpavillion im Düsternbrooker Gehölz. Auch die Seebadeanstalt am Düsternbrook wurde 1822 nach seinen Plänen erbaut. ↩

Für europäische Produkte (z. B. Waffen, Alkohol) wurden in Afrika Sklaven eingekauft, diese dann in die Karibik verbracht, um auf den dortigen Zuckerrohrplantagen zu arbeiten. Das Zuckerohr wurde dann in Europa zu Rum verarbeitet und machte dänische Städte wie Flensburg reich. ↩

Im September 2008 wurde eine Büste Schimmelmanns, die in

Wandsbek aufgestellt war, wegen massiver Proteste gegen den

Sklavenhändler

wieder entfernt. ↩

Das besagte Kammermädchen soll wiederum die Tochter Axel Bundsens gewesen sein (Vgl.: Sayer, John: Wolf Graf Baudissin (1789-1878), Münster 2015, S. 18.). ↩

Sayer, John: Wolf Graf Baudissin (1789-1878), Münster 2015, S. 18. ↩

Damit wird der Wald Verhauen

Holz

gemeint sein. ↩