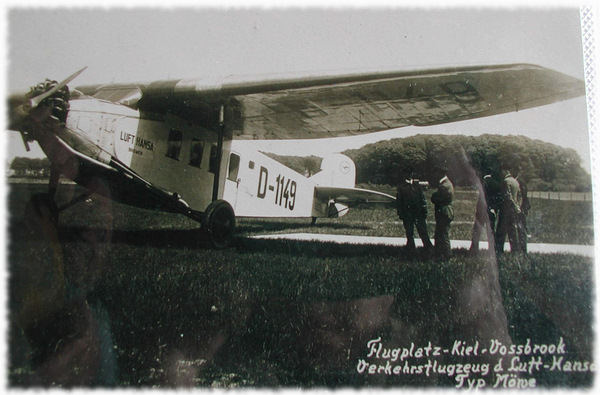

Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als

Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als Flughafen Kiel-Voßbrookbezeichnet wurde, im Hintergrund der Wald Voßbrook.

Viele Holtenauer Straßennamen mit bekannten Namen aus der

Luftfahrt wie die Richthofen-, Lilienthal- oder Immelmannstraße

zeigen die besondere Bedeutung, die der Flughafen Holtenau für die

Entwicklung des Stadtteils hatte. Ist vom Holtenauer Flugplatz

die Rede, dann ist immer zu bedenken, daß es in Holtenau sowohl

einen See- als auch einen Landflugplatz gibt; teilweise wird für

den Landflugplatz auch vom Fliegerhorst Holtenau

gesprochen. Die Eingliederung der Marineflieger

in die Befehlsstruktur der Luftwaffe im Dritten

Reich tat ihr Übriges.

Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als

Abb.: Auf dem Holtenauer Flugplatz, der auch als Flughafen

Kiel-Voßbrook

bezeichnet wurde, im Hintergrund der Wald Voßbrook.

Bereits 1914 wurden die Marineflieger

(zur Zeit des Kaiserreiches auch Seeflieger

genannt) von Danzig nach Kiel verlegt. Der Marineflugplatz befand

sich seit 1913 auf der Halbinsel Voßbrook,

einem Gelände, das aus dem Aushub des Kanalbaus

aufgeschüttet wurde.

Anfänge der Fliegerei gab es in Kiel bereits im Jahr 1908 als die

Gebrüder Steffen aus Kronshagen bei Kiel mit einem Hängegleiter

experimentierten. Im Jahre 1908 fand in Kiel der allererste

Deutsche Flugtag statt. In den folgenden Jahren entwickelten die

Brüder ein eigenes 32 Meter langes Prall-Luftschiff

mit dem Namen Kiel 1

, mit dem sie am 24. März

1910 einen ersten Flug durchführten.

Bald darauf wendeten sie sich jedoch wieder der Entwicklung von

motorbetriebenen Flugzeugen zu. Im Jahre 1910 gründeten sie nicht

nur den Schleswig-Holsteinischen Fliegerklub

(SHFK), sondern auch die erste Flugschule in in Schleswig-Holstein

in Kronshagen, an der auch Offiziere der Kaiserlichen Marine

ausgebildet wurden.

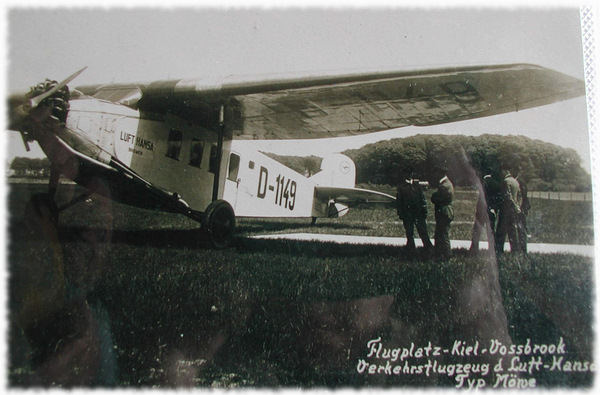

Abb.: Auf dem Nordmarksportplatz

1913. Flugzeug des Typs

Abb.: Auf dem Nordmarksportplatz

1913. Flugzeug des Typs Rumpler Taube

des Fliegers Karl

Caspar. Caspar war Lehrer und Freund des Seefliegers Friedrich Christiansens.

Im Ersten Weltkrieg war Caspar der Erste, der mit einer

Flugmaschine Kleinbomben über England abwarf.1

Eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der Fliegerei spielte auch der Admiral und Bruder Kaiser Wilhelm I. Prinz Heinrich von Preußen, selbst einer der ersten Flugscheinbesitzer in Deutschland und allen technischen Neuerungen gegenüber sehr aufgeschlossen.

Seit 1913 gab es einen Flugverkehr nach Kiel, wobei zunächst das Nordmarksportfeld als Flugplatz diente. Als dessen Größe nicht mehr ausreichte wurden zwischen 1924 und 1926 die Holtenauer Bauernkaten Dieken, Distelrade und Eekbrook abgerissen, die Reste des Fort Holtenau abgetragen und das ganze hügelige Gelände planiert, so daß ein Flughafengelände von 90 Hektar entstand.

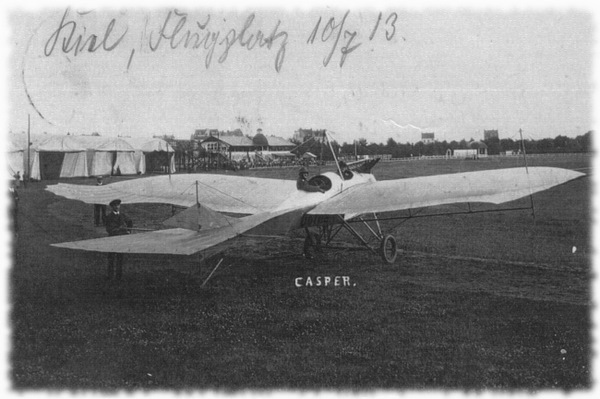

Abb.: Einweihung des Landflugplatzes im

Juni 1928.

Abb.: Einweihung des Landflugplatzes im

Juni 1928.

Mit dem Ende der militärischen Nutzung des Flugplatzes und der Eingemeindung Holtenaus im Jahr 1922 begann sich die Stadt Kiel für die zivile Nutzung des Geländes zu interessieren, so sollte das Gelände des Voßbrooks zur Industrieansiedlung genutzt werden. Also versuchte die Stadt das Gelände des Seeflughafens und sein Hinterland zu erwerben. Schließlich einigte man sich zwischen Stadt und Marine darauf Flächen zu tauschen. Das Gelände der ehemaligen Quarantäneanstalt ging an die Marine und das Hinterland des Seeflughafens plus einer Parzelle bei Seekamp an die Stadt.

Für die Stadt Kiel war der Erwerb von Uferflächen enorm wichtig, denn große Teile des Fördeufers befanden sich im Besitz der Marine,so daß es kaum Möglichkeiten gab, neue Hafenanlagen zu bauen. Daher sollte Stegelhörn als Hafen ausgebaut werden und auf dem Gebiet des Voßbrook Fein- und Veredelungsbetriebe angesiedelt werden.

Da der Bedarf für einen Landflughafen immer größer wurde, begann man 1925 mit der Einebnung des Geländes des ehemaligen Fort Holtenau, wobei 385.000 Kubikmeter Boden bewegt werden mußten. Weiterhin wurden neue Gebäude und Hallen errichtet. Der neue Zivilflughafen sollte der Stadt Kiel vor allem Flugverbindungen nach Hamburg, Flensburg und Westerland verschaffen.

Abb.: Das 1930 errichte

Empfangsgebäude des Flughafens.

Abb.: Das 1930 errichte

Empfangsgebäude des Flughafens.

1927 wurde die Kieler Flughafengesellschaft

(KFG) gegründet und ein halbes Jahr später der reguläre

Flugbetrieb eröffnet. Bis 1939 befand sich das Empfangsgebäude des

Flughafens an der Herwarthstraße.

Im Gefolge der Weltwirtschaftskrise mußten die Pläne der Stadt

Kiel zur Industrieansiedlung im Kieler Norden, d. h. im Holtenauer

Voßbrook, aufgegeben werden und der

Landflugplatz wurde im Jahre 1929 wieder an die Marine verkauft,

die jedoch weiterhin einen zivilen Flugverkehr zuließ. Die

paramilitärische Tarnorganisation SEVERA

wurde noch im selben Jahr aufgelöst und das Personal und Material

ging auf die Deutsche Luft Hansa Abteilung Küstenflug

über.

Abb.:

Piloten der SEVERA in Holtenau.

Abb.:

Piloten der SEVERA in Holtenau.

Im Jahre 1934 verkaufte die Stadt Kiel zudem alles andere hier

bisher erworbene Gelände wieder an den Staat. Dies hatte

gleichzeitig zur Folge, daß alle direkten Wegeverbindungen

zwischen Holtenau und Schusterkrug

unterbrochen wurden. Das Gebiet bei Stegelhörn

wurde Kasernengelände, der Stegelhörner Hafen wurde in Plüschowhafen

(siehe Gunther Plüschow)

umbenannt. In den Jahren 1934 bis 1938 wurde der zivile Flughafen

zum Militärflugplatz ausgebaut.

Abb.: Ernst Udet (links) auf dem Flugplatz Holtenau,

wahrscheinlich auf dem

Abb.: Ernst Udet (links) auf dem Flugplatz Holtenau,

wahrscheinlich auf dem Großflugtag

am 9.6.1929.

Das brachte den Bau neuer Siedlungen für das Militärpersonal und seine Angehörigen und auch die Ansiedlung neuen Gewerbes mit sich. Die politischen Veränderungen hatten auch große Auswirkungen auf das Holtenauer Vereinsleben, die Holtenauer Kirchengemeinde und die Arbeit der Seemannsmission. Ebenso traf es andere Organisationen, die in der Regel über kurz oder lang gleichgeschaltet oder verboten wurden.

In den 30er Jahren wurden in der Grimmstraße Gebäude für

Angehörige des Flugplatzes gebaut, der nicht zuletzt im Rahmen der

Wiederaufrüstung

vergrößert wurde.

Von den 4.200 Einwohnern, die Holtenau im Jahre 1937 hatte,

gehörten damals rund ein Viertel der Luftwaffe an. Der Flugplatz

wurde in den Jahren 1934–38 als Militärflugplatz auf seine heutige

Größe ausgebaut, d. h. das ganze nordwestliche Gebiet bis hin zur

Boelckestraße wurde Flughafengelände und damit waren alle direkten

Straßenverbindungen zwischen Schusterkrug

und Holtenau aufgehoben.

Das betraf unter anderen den so genannten Schwarzen Weg

,

der vom Eekbrook bis zur Schule Schusterkrug führte. Dafür wurde

eine Straße vom Schusterkrug nach Stift geführt, so daß die

westliche Umgebung des Flugplatzes der einzige Weg zwischen

Holtenau und Friedrichsort wurde.

Die Holtenauer Bauern mußten für

diesen Ausbau große Landflächen verkaufen und der bäuerliche

Charakter Holtenaus begann zu verblassen.

Abb.:

Lufthansaflug in den 1930er Jahren in Holtenau.

Abb.:

Lufthansaflug in den 1930er Jahren in Holtenau.

Bereits seit 1934 starteten von Holtenau aus Flugzeuge der deutschen Abwehr zu Aufklärungsflügen über Polen, getarnt als eine Erprobung von Höhenflügen. Als dem damaligen Reichswehrminister General Werner von Blomberg bei einer Inspektionsreise auf dem Flughafen Holtenau ein solches Spionageflugzeug gezeigt wurde, führte dieses zur Entlassung des damaligen Chefs des militärischen Geheimdienstes Kapitän z. S. Conrad Patzig.

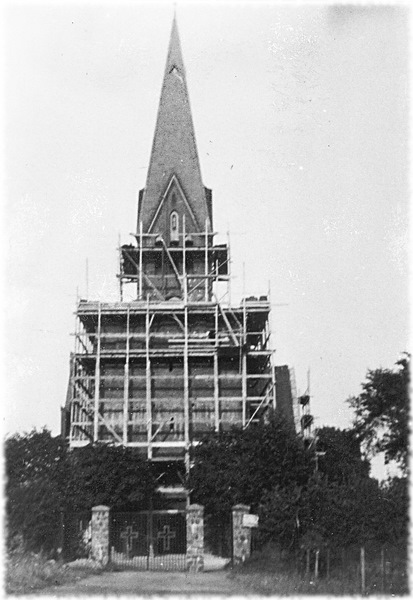

Abb.: Der Umbau der Dankeskirche im Jahr

1935. Der ursprüngliche hohe Kirchturm wurde abgerissen und ein

niedrigerer gedrungener Turm um seinen Stumpf herum gebaut.

Abb.: Der Umbau der Dankeskirche im Jahr

1935. Der ursprüngliche hohe Kirchturm wurde abgerissen und ein

niedrigerer gedrungener Turm um seinen Stumpf herum gebaut.

In Holtenau mußten neue Kasernen, Flugzeughallen und andere militärische Anlagen errichtet werden, dazu kamen Häuser für die Offiziere und Wohnungen für die anderen Wehrmachtsangehörigen. Die Dankeskirche verlor 1935 ihren ursprünglichen Kirchturm und am Ende der Immelmannstraße mußte das Haus Nr. 28 an die Stadt verkauft werden, weil es den Ausbauplänen des Holtenauer Flughafens im Wege stand.

Abb.:

Auf dem Flugplatz im Mai 1945.

Abb.:

Auf dem Flugplatz im Mai 1945.

Für die Holtenauer hatten Vergrößerung von Flugplatz und

Personalstärke verschiedenste Folgen. Es wurde nicht nur der so

genannte Grimmblock

für die Angehörigen der

Luftwaffe in der Grimmstraße errichtet, sogar ein eigener Luftwaffensportverein

wurde in Holtenau gegründet. Im Stifter Wald wurde das Munitionslager Barkmissen für den

Fliegerhorst angelegt und über eine heute noch teilweise erhaltene

Betonstraße mit diesem verbunden.

Abb.: Nach Kriegsende starten unter

Aufsicht der Alliierten auf dem Flugplatz noch

Seenotrettungsflugzeuge vom Typ Dornier Do 24.

Abb.: Nach Kriegsende starten unter

Aufsicht der Alliierten auf dem Flugplatz noch

Seenotrettungsflugzeuge vom Typ Dornier Do 24.

Während des Zweiten Weltkrieges waren Flugzeuge aus Holtenau im

wesentlichen an den Operationen gegen Dänemark und Norwegen

beteiligt, z. B. bei Angriffen auf die Norwegische Festung

Oskarsborg. Es wurden auch Versorgungsflüge durchgeführt.

Verschiedene Einheiten wurden aufgestellt und dann an andere

Kriegsschauplätze verlegt.

An Ende des Krieges landeten dann wieder viele Flugzeuge mit

Evakuierten aus dem Osten auf dem Flugplatz. Schließlich wurde der

Flugplatz in den allerletzten Kriegstagen von den Briten besetzt.

Zur selben Zeit landete hier auch die amerikanische Life

-Photografin

Magaret Bourke-White mit nur einem Begleiter auf dem Flugplatz,

worüber sie später in einem Buch Dear Fatherland, Rest

Quietly

.

Im April 1951 genehmigten die Alliierten

wieder den Segelflug in Deutschland und als im Mai 1955 auch der

Motorflugsport erlaubt wurde bekam der Luftsportverein

Kiel

als erster deutscher Verein eine

Ausbildungsgenehmigung. Im Jahr 1955 wurde auch die Bundesmarine

gegründet und bereits im folgenden Jahr wurde Holtenau erneut zum

Seefliegerhorst. Der zerstörte Holtenauer Flughafen wurde 1958

wieder aufgebaut, es wurden neue Kasernen und große Flughallen für

das Militär und die Zivilluftfahrt errichtet.

Bereits Mitte der 50er Jahre gab es Pläne, das Flughafengelände

in westliche Richtung zu erweitern, was jedoch am Widerstand der

Gemeinde Altenholz scheiterte. Bekannt über den Raum Kiel hinaus

wurde der Flugplatz Holtenau auch durch die Rettungseinsätze des Marinefliegergeschwader

5

, kurz MFG 5.

Wie bereits in der Zwischenkriegszeit wurde der Flugplatz sowohl

militärisch als auch zivil genutzt. Im Jahre 1955 wurde auch die Flughafen

Gesellschaft mbH

wiederbelebt und der

Zivilflugbetrieb von Holtenau aus begann erneut.

Die militärische Komponente wurde in den folgenden Jahren immer weiter ausgeweitet und in den folgenden Jahren immer wieder umstrukturiert bzw. umbenannt:

Zum 1.4.1957 wurde die 1. Marinefliegergruppe

in

Kiel-Holtenau gegründet, es folgten in kurzer Zeit weitere

Verbände: Durch den Aufstellungsbefehl Nr. 77 vom 26.2.58 wurde

am 1.4.1958 die 2. Marinefliegergruppe

in

Kiel-Holtenau gebildet.

Aufgrund internationaler Verpflichtungen mußte die Bundesrepublik

ein System zur Rettung auf Land und See (SAR = Search and Rescue)

aufbauen — bis zum Dezember 1967 befand sich in Holtenau auch die

später nach Glücksburg verlegte SAR-Leitstelle. Deshalb wurde

schon acht Monate nach Aufstellung der 1. Marinefliegergruppe eine

eigenständige Seenotstaffel

ins Leben gerufen, deren

Aufbau in Holtenau am 1. Januar 1958 durch Fregattenkapitän

Seebens begann.

Durch den Umgliederungsbefehl Nr.1 vom 13.7.1959 wurde zum

16.07.1959 die 1. Marinefliegergruppe

zum 1.

Marinefliegergeschwader

(MFG 1), die 2.

Marine-fliegergruppe

zum 2.

Marinefliegergeschwader

(MFG 2) und die Marine-Seenotstaffel

in die Marine-Dienst- und Seenotgruppe

umgewandelt. Am 1.10.1961 wurde die Marine-Dienst- und

Seenotgruppe

in das Marine-Dienst- und

Seenotgeschwader

umbenannt. Durch den

Teilaufstellungsbefehl Nr. 119 vom 12.8.1963 wurde in

Kiel-Holtenau eine Hubschrauber-Ujagdstafel mit der Bezeichnung Marinefliegergeschwader

4

(MFG 4) aufgestellt. Schließlich wurde dann am

25.10.1963 das Marine-Dienst- und Seenotgeschwader

in Marinefliegergeschwader 5

(MFG 5)

umbenannt.

Zur Sicherung des Flugplatzes wurde im Juli 1964 dem Geschwader

eine Bodendienstverteidigungsstaffel

unterstellt,

die später in Marinesicherungskompanie

bzw. 1.

Schwere Sicherungskompanie

umbenannt wurde, deren

Hauptaufgabe es im Verteidigungsfall war, Angriffe von Land als

auch aus der Luft abzuwehren. Die Schwere

Sicherungskompanie

wurde Ende 1990 aufgelöst.

Zum 15. August 1956 wurde in Kiel-Holtenau die Marineartillerieversuchsstelle

eingerichtet. Sie unterstand dem Marinewaffenkommando

/ Kommando der Marinewaffen

bzw. der Inspektion

der Marinewaffen

. Zwölf Jahre später wurde wurde sie

dann aber als Teileinheit des Kommandos für Truppenversuche der

Marine nach Eckernförde verlegt. Zu ihren Aufgaben gehörten unter

anderem die Erprobung der Artillerieeinrichtungen von

Marinefahrzeugen nach Indienststellung, die militärische Erprobung

und Begutachtung neuen Artilleriegeräts der Marine als auch die

Mitarbeit an Neuentwicklungen.

Alliierte Seestreitkräfte Ostseezugänge(NAVBALTAP)

Im Januar 1957 wurde die NATO-Dienststelle des Oberbefehlshabers

der Seestreitkräfte der Ostsee

in Kiel auf-gestellt

und schließlich nach einer kurzen Episode in Flensburg-Mürwik im

Jahre 1961 in das deutsch-dänische NATO-Kommando Alliierte

Seestreitkräfte Ostseezugänge

(NAVBALTAP) in Holtenau

überführt, wo es bis zu seiner Verlegung nach Karup in Dänemark im

Jahre 1976 verblieb — geführt abwechselnd von einem deutschen und

einem dänischen Admiral.

Neben dem überregional bekannten MFG 5 waren in Holtenau noch die folgenden Einheiten stationiert:

Stab Marinefliegerdivision(seit 1956),

Stab Amphibische Gruppe(seit 1977),

Geophysikalische Meßzug Ostsee(seit 1957, danach gegründet als ballistischer Wetterzug),

und natürlich seit 1945 das Kiel Training Centre

der Britischen Armee.

…

Im Jahr 1967 wurde der Flugplatz nochmals vergrößert, so daß dessen nördlicher Teil nun der Zivilluftfahrt zur Verfügung gestellt werden konnte während der südliche Teil weiterhin militärisch genutzt wurde. Es wurden der Tower und weitere Gebäude errichtet.

© Bert Morio — Zuletzt geändert: 30-09-2019

Der erste deutsche Flieger, der Bomben vom Flugzeug aus

abwarf, war Gunther

Plüschow, der Flieger von Tsingtau

—

später Kommandant der Seeflugstation Holtenau. ↩