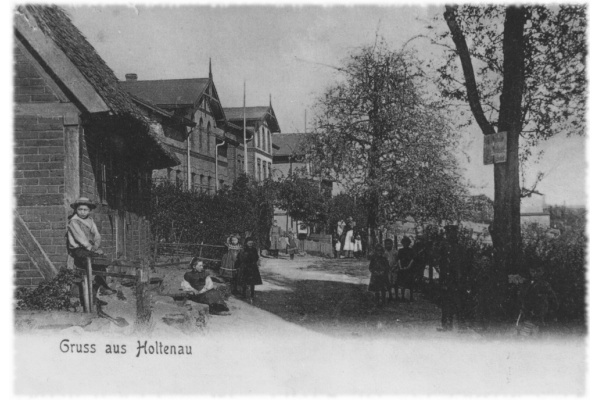

Abb.: Blick in die Königstraße von der

Schwester-Therese-Straße aus. Vorne links die Altenteilerkate

der Bauernstelle

Wandschneider.

Abb.: Blick in die Königstraße von der

Schwester-Therese-Straße aus. Vorne links die Altenteilerkate

der Bauernstelle

Wandschneider.Historisch gesehen liegt Holtenau im Südosten des Dänischen Wohldes, der ursprünglich der dänischen Krone gehörte und 1260 an die Grafen von Schauenburg verpfändet wurde. Das bis zu diesem Zeitpunkt im Grunde unbesiedelte Waldgebiet wurde fortan von Deutschen besiedelt, die auch das spätere Dorf Holtenau gründeten. Zuerst waren die Holtenauer wohl Leibeigene des Gutsherren von Knoop bis sie ab 1570 als Leibeigene dem Gut Seekamp zugehörten.

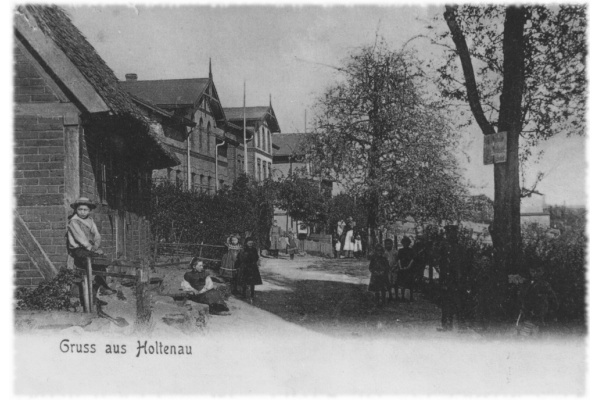

Abb.: Blick in die Königstraße von der

Schwester-Therese-Straße aus. Vorne links die Altenteilerkate

der Bauernstelle

Wandschneider.

Abb.: Blick in die Königstraße von der

Schwester-Therese-Straße aus. Vorne links die Altenteilerkate

der Bauernstelle

Wandschneider.

Geografisch eingegrenzt wurde der Ort im Osten durch die Kieler Förde und im Westen durch das Flüßchen Levensau, das auf Höhe der alten Holtenauer Schleusen in die Kieler Förde mündete. Im Nordosten markierte die Steckendammsau die Grenze nach Pries-Friedrichsort. Im Süden gehörte in früheren Zeiten auch noch der Auberg zum Holtenauer Gebiet, obwohl er im Herzogtum Holstein lag.

Es ist immer noch nicht geklärt, ob die in alten Urkunden zu

findenden Bezeichnungen Olthena

oder Altena

wirklich den heutigen Stadtteil Kiel-Holtenau bezeichneten.

Möglicherweise bezeichnet die Wortendung "a" das

spätere Wort "au", denn nicht zuletzt zeigt der

Name Levensau, daß auch hier die

eigentlich aus den nordischen Gebieten stammende Bezeichnung

durchaus in Gebrauch war.

Auf einer Karte aus dem 15. Jahrhundert

wird der Ort Oltna

genannt. Auf einer Karte von

1652 wird der Ort Holtenah

und auch auf einem

Dokument von 1791 wird der Ort von Holtena

genannt. Seit dem 15. Jahrhundert jedoch finden sich sichere

Informationen über das Bauerndorf

Holtenau. Das Dorf gehörte zum Gut

Seekamp, das dort im 17. Jahrhundert am Ort der heutigen Dankeskirche einen Meierhof errichtete — der

später verlassene Ort wurde auch Blocksberg

genannt.

Der Kern des Bauerndorfes befand sich zu dieser Zeit im Gebiet der heutigen Richthofenstraße auf der Höhe zwischen der Gravensteiner und der Apenrader Straße. Hier zogen sich die Häuser an beiden Seiten der Dorfstraße entlang.

Der Bau des Alten Eiderkanals (eigentlich hieß er bis in die Mitte des 19. Jahrhunderts "Schleswig-Holsteinischer Kanal") und dessen Fertigstellung 1779 hatten erstaunlicherweise nur einen geringen Einfluß auf den Ort. Im Zuge des Kanalbaus wurde das Gebiet östlich des Bauerndorfes im Jahr 1777 als so genannter Kanaldistrikt abgezweigt und verschiedene Verwaltungsgebäude sowie ein großes Packhaus errichtet.

1791 erhielten alle Dörfer im Gutsbezirk Seekamp mit der Aufhebung der Leibeigenschaft ihre Freiheit und die ehemaligen Hufner und Kätner konnten das Land, das sie bisher im Auftrag des Gutsherren bewirtschaftet hatten, selbst erwerben. Seit 1876 gehörte Holtenau als freie Landgemeinde zum Landkreis Eckernförde und zählte um die 400 Einwohner.

1906 ging der Kanaldistrikt wieder an den Kreis Eckernförde. Bis zur Eingemeindung 1922 gehörte es zum Amtsbezirk Knoop.

Der 1895 fertiggestellte Kaiser-Wilhelm-Kanal veränderte nicht nur das Gesicht Holtenaus fundamental, sondern führte durch die Schaffung von neuen Behörden für den Kanalbetrieb, den Zuzug von Händlern und Fachpersonal, der Schaffung notwendiger Infrastruktur wie der Prinz-Heinrich-Brücke und der Kanalfähre zum Zuzug vieler Menschen und zu einer neuen Bebauung, die den dörflichen Charakter zurückdrängte. Zu dieser Zeit hatte Holtenau knapp 1.100 Einwohner. Hinzu kam ab 1913 die Stationierung der Seeflieger (d. h. Marineflieger) am Voßbrook.

Das Ende des Ersten Weltkrieges und der Zusammenbruch der Monarchie brachten auch Holtenau den Abzug der Marine, insbesondere die Auflösung der Seefliegerabteilung. Als Holtenau 1922 nach Kiel eingemeindet wurde, weil sich die Stadt den Zugriff auf neue Gewerbeflächen im Kieler Norden erhoffte, zählte man jedoch schon über 3.000 Einwohner.

In den zwanziger Jahren kam es auch zu einer fundamentalen Veränderung des Holtenauer Ortsbildes durch den vollständigen Abriß der Holtenauer Festungsanlagen und dem Bau eines Landflugplatzes. 1928 wurde der Zivilflughafen Kiel-Holtenau in Betrieb genommen. Auch als Marinestandort gab es von 1934 bis 1945 ein erneutes Zwischenspiel der Marine.

Im Dritten Reich griff das Regime auch in Holtenau in alle Bereiche des Lebens ein. Auch die Holtenauer waren in vielfältiger Weise vom Zweiten Weltkrieg betroffen. So wurden hier Zwangsarbeiter eingesetzt und auf dem nahe gelegenen Marineschießplatz Wehrmachtsangehörige exekutiert. Auch das Kriegsende gestaltete sich in Holtenau wegen der Bedeutung der Kanalbrücke, Schleusen und des Flugplatzes hochdramatisch.

Anfangs war die Nachkriegszeit gekennzeichnet durch den Zuzug großer Zahlen an Flüchtlingen und Ausgebombten, so daß es nahezu zu einer Verdopplung der Einwohnerzahl kam. Die meisten Gaststätten und anderen öffentlichen Gebäude waren durch die Besatzungsmächte beschlagnahmt. Überall über den Ort verteilt fanden sich Flüchtlingslager wie am Tiessenkai oder in der Villa Hoheneck — dazwischen einzelne Baracken.

Anfang der 1950er Jahren kam es zum Bau neuer Siedlungen für die

Flüchtlinge

— insbesondere beiderseits der Gravensteiner Straße. In

den 1960er Jahren wurden nördlich der Richthofenstraße neue

Siedlungen errichtet und Ende der 1960er Jahre die Wohnblöcke

südlich der Straße. Nur wenig später wurde die Holtenauer Geschäftswelt auch vom Strukturwandel

im Einzelhandel betroffen und die Zahl der kleinen Tante

Emma Läden

ging über die nächsten Jahrzehnte stetig

zurück — heute existiert von diesen kleinen Geschäften nur noch

die Schlachterei Mogensen in der Kanalstraße. Die im Rahmen der

Segelolympiade 1972 gebaute Olympiabrücke

und die Fördestraße schlossen den

Stadtteil enger an die Stadt Kiel und die anderen nördlichen

Stadtteile an. [weiter …]

Auch in den 2000er Jahren kam es zu mehreren einschneidenden Veränderungen:

© Bert Morio 2019 — Zuletzt geändert: 29-04-2020